2025年8月29日に日本産科婦人科学会より2023年の体外受精・胚移植等の臨床実施成績(ARTデータブック)が公開されました。

日本では、高度生殖補助医療(ART)は、日本産科婦人科学会から登録を許可された施設が行っています。これらの登録施設はARTに関するデータを報告する義務があり、1患者さん毎にその成績を登録し、毎年、施設毎に生殖補助医療の成績をまとめ・解析し、日本産科婦人科学会が報告しています。

2022年4月に生殖補助医療(ART)は保険適用開始となり、多くのカップルにとってARTという治療の選択肢が増えたことと思います。この度、日本産科婦人科学会が公開した2023年のARTデータブックからわかることを解説していきます。

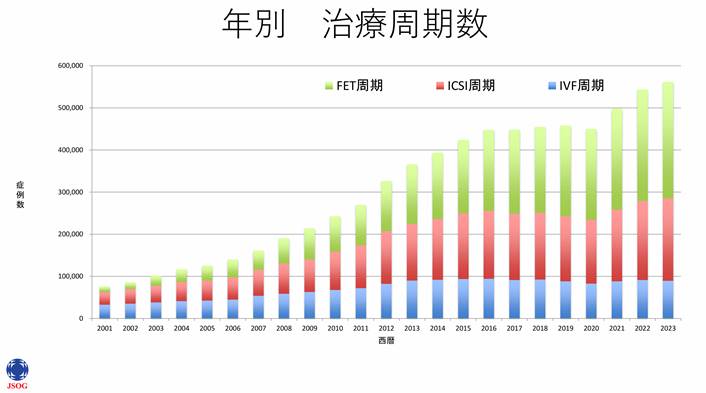

年別 治療周期数

上のグラフはその年に治療をおこなった周期の延べ数となります。こちらは、何人が受けた、というわけではなく、同じ方が1年の内、複数回治療を受けている場合、それぞれの周期がカウントされます。

日本は年々出生時数が減少し、少子化が問題として取り上げられていますが、ART治療周期数は年々増加しており、2023年の日本のART治療は、総治療周期数561,664周期と過去最高となっています。IVF周期、ICSI周期は前年の2022年とほぼ横ばいとなっていますが、FET周期がさらに増加していることがわかります。

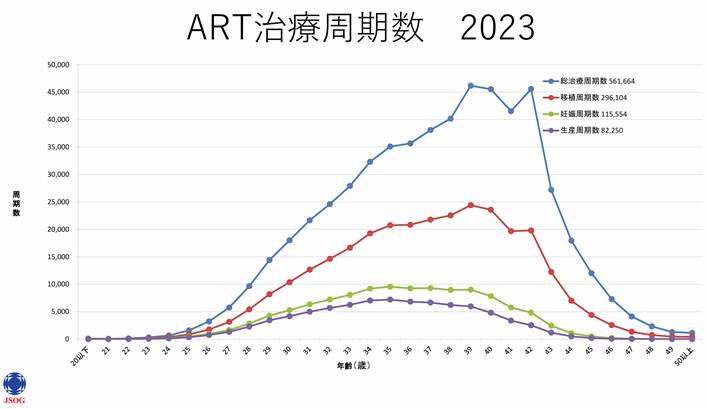

ART治療手記数 2023

総治療周期数というのは、体外受精(IVF)・顕微授精(ICSI)・凍結融解胚移植(FET)の全ての治療周期数の総数です。ARTでは、卵巣刺激を行い、卵胞が排卵するほど成長すれば採卵、IVFもしくはICSIで卵子と精子の受精を促し、受精卵を移植もしくは凍結保存する、凍結保存した場合はさらに融解胚移植という一連の流れがあります。そのため、卵巣刺激をしても思うように卵巣が反応せず採卵に至らない場合もありますし、移植をしようと思っても途中で胚(受精卵)の成長が止まったり、融解胚移植をしようと思っても融解した時点で移植できない状態に至る場合もあります。総治療数というのは、これらの途中で治療中止に至った場合も含めています。

移植周期数は、治療をおこなった周期のうち、移植までたどりつかなかった周期を除いて、移植までたどり着いた周期数です。妊娠周期数は、治療をおこない妊娠した周期数です。しかし、この中には、その後に流産した周期を含んでいます。生産周期数は、妊娠した周期のうち、流産した周期を除き、出産までたどり着いた周期数です。

39~40歳、42歳が総治療周期数では45,000を超え、39歳は移植周期数も最も多い24,409となっています。現在の保険適用では、初めての治療開始時の女性の年齢による子ども1人を授かるまでの移植回数の条件は、39歳まで(40歳未満)が通算6回まで、40歳から42歳まで(43歳未満)が通算3回までとなっており、この条件も治療を進めていく上で大きなポイントとなっていることが推測されます。

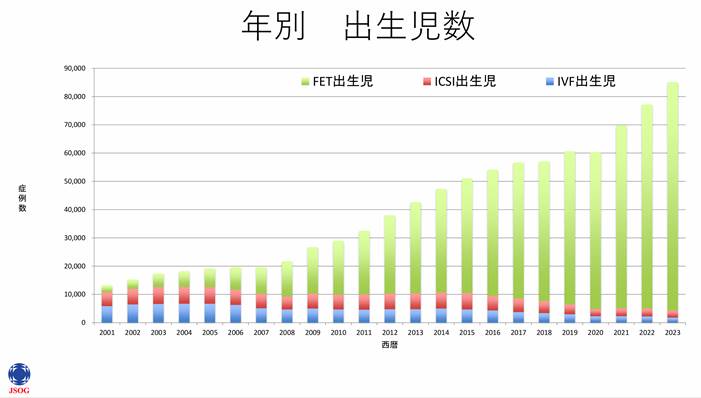

年別 出生児数

このグラフは、ARTによる妊娠で出生した児が、どの治療によってなのかを年別で表したものになります。

ARTによる妊娠での出生児数は85,048人と過去最高を記録し、このうち95.0%の80,774人が凍結融解胚移植(FET)による出生児と報告されています。2023年の出生児数は727,277人だったので、約11.7%つまり8.5人に1人がARTによる出生でした。昨年の2022年ARTデータブックでは、10人に1人の割合だったので更に増えていることがわかります。

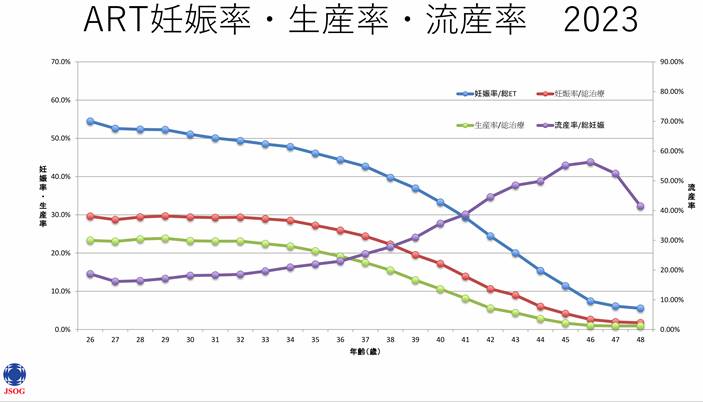

ART妊娠率・出産率・流産率 2023

こちらのグラフは、妊娠率・生産率(出産に至った確率)・流産率を示したものになります。

グラフの中で最も若い26歳で見たときに、総治療あたりの妊娠率は29.6%、総ETあたりの妊娠率は54.5%、総妊娠あたりの流産率は18.7%、総治療あたりの生産率(出産まで至った確率)は23.3%となっています。

総治療あたりの妊娠率は、33歳まで約30%のほぼ横ばいで、35歳で27.2%、40歳で17.2%、42歳で10.6%、45歳で4.2%となっています。

胚移植あたりの妊娠率は、32歳までは約50%ですが、33歳から緩やかに低下し、39歳ごろから大幅な低下となっています。42歳では24.4%、45歳では11.4%と移植まで至っていても胚移植あたりの妊娠率はこのような結果となっており、何回ぐらい移植をする必要があるのか、を考える目安になるでしょう。

総妊娠あたりの流産率は27歳から緩やかに上昇し続け、高年妊娠とされる35歳では22.0%、40歳では35.6%、42歳では44.5%、45歳では55.2%と約半数となっています。

総治療あたりの生産率は36歳から20%をきり、40歳で10.6%、保険適用の年齢制限である42歳では5.6%、45歳では1.7%となっています。

これらのデータからARTを受けても初めの1回で妊娠できるとは限らず、いざとなれば体外受精を受ければ大丈夫、ということではなく、医療技術が日々進歩するとはいえ、卵巣刺激の方法やお薬の投与量を変えたり、試行錯誤しながら、治療を進めていくことが通常と考えられます。

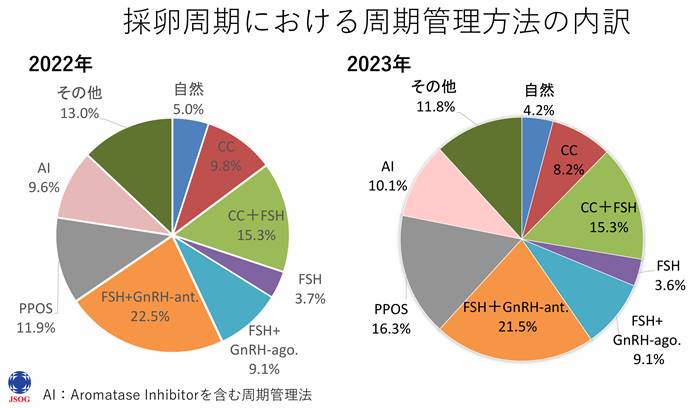

採卵周期における周期管理方法の内訳

採卵周期における周期管理方法の内訳をみると、FSH+GnRHアンタゴニスト法が21.5%と最も多かったのですが、2022年と比較すると全胚凍結を前提としたPPOS法が11.9%から16.3%と増加していることがわかります。

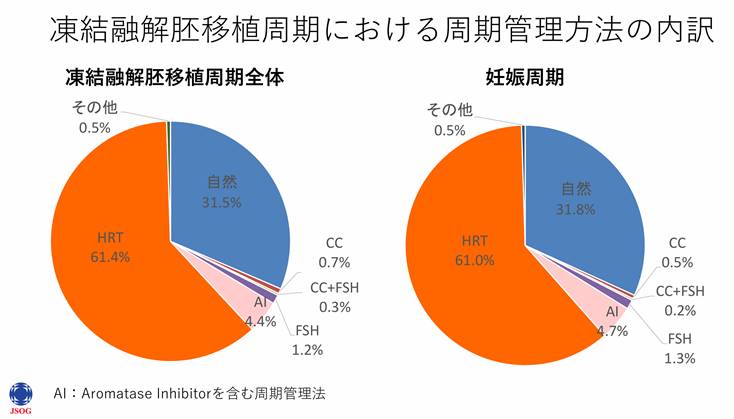

凍結融解肺移植周期における周期管理方法の内訳

凍結融解胚移植周期における周期管理方法の内訳をみると、ホルモン調整周期(HRT)が61.4%と最も多く、自然排卵周期が31.5%、アロマターゼ阻害剤を用いた排卵周期が4.4%となっています。

また、近年がん治療など医学的適応による場合は、ノンメディカルな(健康な女性がキャリア形成やその他の個人的な理由によって今すぐ妊娠することは難しく、将来のために可能性を残すこと)未受精卵(卵子)凍結保存が増えてきました。

凍結融解未受精卵を用いた治療成績については、治療周期総数が390、移植総回数が208、移植あたりの妊娠率は24.5%ということですが、受精・移植に至らなかった場合も当然あります。また、妊娠あたりの流産率は27.5%、移植あたりの生産率は16.4%でした。

ただ、このデータでは、採卵時の年齢がわからず、今後未受精卵凍結保存を受ける方が増え、年齢別のデータが出てくると、ご自分にとっての有用性を検討しやすくなるのではないかと思います。

しかし、未受精卵を凍結保存しておく際にも、現時点で最新のデータを参考に、何個ぐらい保存しておく必要があるのか、保存している個数ではどのくらいの確率になるのか、などを主治医の先生と一緒に考えておかれた方が良いと思います。

ARTの治療成績は、公開している施設もあれば、非公開としている施設もあり、「わが子を授かりたい」と思われる方にとっては、とても重要な情報だと思います。

公開されている場合は、不妊の原因は個々人によって異なるため一概にいえませんが、その施設で治療を受けた場合、ご自身の年齢ではどのくらいの確率なのかを目安にされたら良いと思います。

また、非公開であっても、今回発表されたARTデータブックのデータを元にご自身における確率をひとつの目安として、治療を受けるタイミングやステップアップを検討されてはいかがでしょうか?

数値や確率の捉え方は人それぞれ異なります。また、女性の年齢や何人子どもが欲しいのかといった今後のライフプラン、一般不妊治療やARTに対する考えもカップルや個々人によって違って当然ですが、これらのデータを元にどのように治療を進めていくのが良いのか、またどんな方法が良いのか、お二人にとって最善の方法がとれるよう、主治医やスタッフに自分たちのライフプランの中での優先順位や治療計画案を伝えながら、今後の治療についてご相談いただければと思います。

専門用語や治療内容など難しいこともあるとは思いますが、お二人にとって大事な治療ですので、説明やアドバイスを受けながら、お二人でしっかりと話し合って進めていっていただきたいと思います。