プールや川遊び、海水浴は、暑さを忘れて家族で楽しめる最高の時間です。しかし、その一方で毎年必ず耳にするのが子どもの水難事故です。報道を見るたびに胸が締め付けられる思いをする保護者も多いでしょう。水の事故は一瞬で起こり、命を奪うことさえあります。この記事では、子どもの水難事故を防ぐために保護者が知っておくべき知識と、すぐにできる安全対策を詳しくお伝えします。

子どもの水難事故の現状

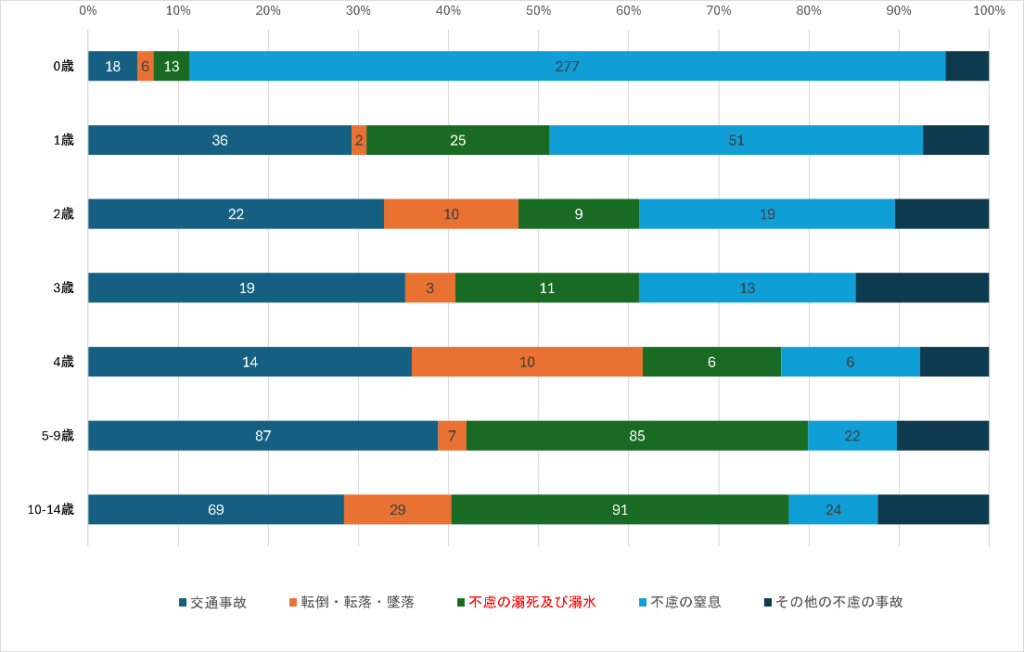

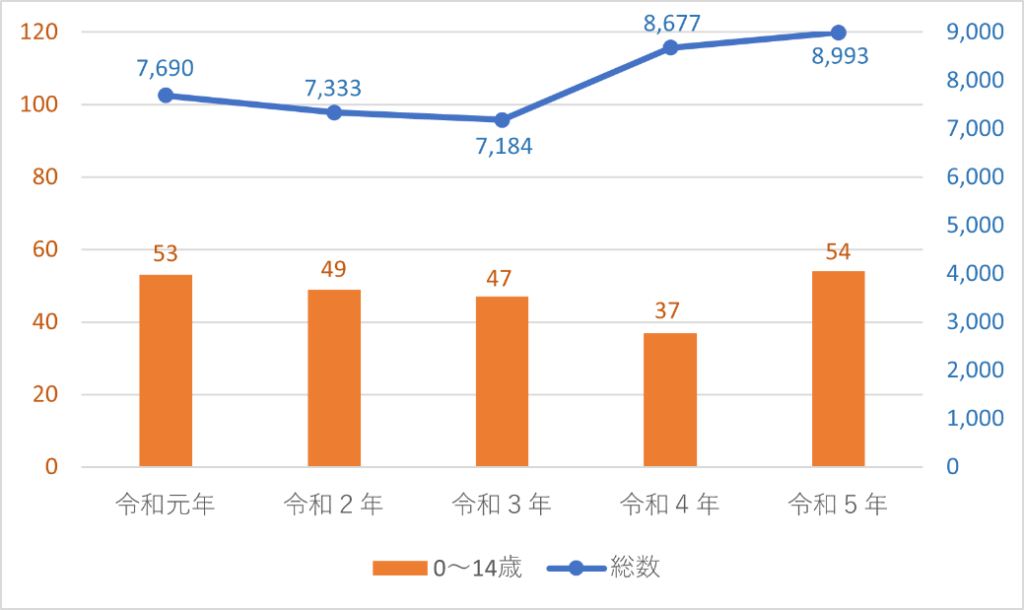

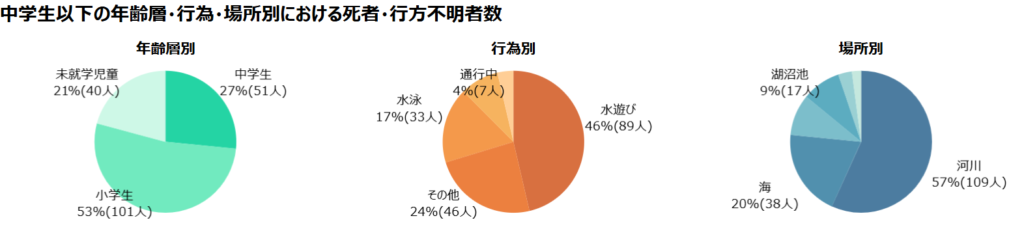

東京消防庁管内のデータによれば、令和4年中に浴槽や海、河川等での事故で救急搬送された449人のうち、約8割は重篤または死亡と診断されています。厚生労働省の人口動態調査によると、平成28年から令和2年に発生した溺水事故のうち、0~1歳は浴槽内での溺水が多く、5歳以上は自然水域での溺水、とりわけ河川での溺水が多いことがわかっています。令和元年から令和5年までの5年間の合計で、14歳以下のこどもの溺死及び溺水による死亡事故は、不慮の事故の中でも死因の上位を占めており、10~14歳では最も多く、5~9歳では交通事故に次いで多いことがわかります。

【令和元年~令和5年における14歳以下の不慮の事故の年齢別死因】

【令和元年~令和5年における「不慮の溺死・溺水」の死亡者数の推移】

なぜ子どもは水難事故が起こりやすいのか

子どもが水難事故を起こしやすい理由には、発達面・行動面・環境面の要因が関わります。子どもは体の構造や判断力の未熟さから、大人以上に水難事故が起きやすい存在です。

身体的特徴

特に乳幼児は頭部が大きくバランスを崩しやすいため、転ぶとそのまま顔が水につかり、起き上がれないことがあります。川や海の流れが少し強いだけでも、簡単に流されてしまいます。大人に比べて呼吸を止めていられる時間が短く、すぐに水を吸い込みやすいです。肺活量が少なく、大人と比べ溺れるまでが早いです。

発達面・判断力の未熟さ

ここまで行くと深い・流れが速いといった危険を理解できないため、無意識に危険区域に入ってしまいます。水に落ちたときに冷静に浮くことができず、もがいて体力を消耗し、パニック状態に陥りやすいです。遊びに夢中になり注意が散漫し、足元の危険や水の動きに気づきにくいです。

環境要因

小さな子どもは浅い水でも危険であり、実は、数センチの水深でも溺れる危険があります。特に1~2歳の子どもは頭が重く、転んだ拍子に顔が水に浸かってしまうと、自力で起き上がるのが難しいのです。お風呂の残り湯、庭のビニールプール、さらには水が入ったバケツや洗濯槽など、家庭内のちょっとした場所でも事故は起こります。保護者が一瞬目を離した隙に事故が起こりやすいです。ちょっと目を離した数秒が命に関わるため、必ず大人が手の届く範囲で見守ることが重要です。川底の深みや潮の流れは見た目ではわかりにくく、子どもが突然足を取られることもあります。

安全装備の不備

ライフジャケットを着用していない場合、浮き輪やビート板に頼っていると、外れるとすぐに沈みます。靴や服が水を吸って重くなり、浮力を奪うため溺れてしまいます。

水難事故を防止する対策

発達段階ごとの注意点

〈乳幼児期〉

この時期の乳児は、自分で身を守る力がなく、わずかな水でも溺れてしまう危険があります。家庭内の浴槽やバケツなど、少量の水が入った容器であっても目を離さないようにしましょう。入浴後は必ず浴槽の水を抜き、洗面器やバケツにも水を残さないようにすることが大切です。また幼児は水への興味が強くなり、自分から水辺に近づいてしまうことがあります。

浅い水でも転倒して顔が水に浸かると危険なため、常に大人がすぐ手を伸ばせる距離で見守ることが必要です。水遊びをするときは、子どもだけで行動させず、必ず保護者が付き添いましょう。

〈学童期〉

この時期の子どもは泳ぎに自信を持ち始めますが、まだ危険を正しく判断する力は十分ではありません。川や海、プールで遊ぶ際は、必ず大人が見守り、ライフジャケットなどの浮力体を着用させるようにしましょう。また、川の流れや深さの変化など自然の水辺の危険性を、事前に伝えることも重要です。また、友達同士だけで水辺に行くことが増えますが、大人の目がないことでリスクが高まります。水の流れや深さを読み違えたり、ふざけて飛び込んだりする行動が事故につながることもあります。

保護者は、危険な場所や禁止区域に近づかないことを繰り返し伝え、友達だけでは水辺に行かないというルールを設けましょう。また、学校や家庭で水の危険について学ぶ機会を持たせることも有効です。子ども自身が水の危険性を理解していることも重要です。水は楽しいけど、油断すると命を落とすことがあるということを、絵本や動画、安全教室などを通じて伝えましょう。

家族で安全ルールを決め、遊ぶ前に必ず確認する習慣をつけることが、事故を防ぐ一番の力になります。

ライフジャケットなどの安全対策アイテム

川や海、湖など自然の水辺で遊ぶときには、浮き輪だけでは不十分です。また流れがある場所では浮き輪が外れたり、波にのまれてしまうことがあります。その点、ライフジャケットは体をしっかり浮かせるため、もし水中に落ちても呼吸が確保されやすく、救助されるまでの時間を稼ぐことができます。選ぶときのポイントは以下の通りです。

・子どもの体重やサイズに合ったものを選ぶ

・国際基準を満たした安全認証付きのものを選ぶ

・股ベルトがついていて、脱げにくいデザインを選ぶ

さらに、実際に着用して水に入る練習をしておくと、いざというときに安心です。

遊ぶ場所は事前に安全チェック

川や海の水面は穏やかに見えても、底が急に深くなっていたり、流れが早い場所があったりします。海では離岸流と呼ばれる沖に向かって流れる強い流れがあり、気づかないうちに岸からどんどん離される危険もあります。水難事故の多くが安全だと思っていた場所で起きています。なんとなく大丈夫そうではなく、事前にしっかり確認することが予防につながります。安全な遊び場を選ぶためのポイントは以下の通りです。

・ライフガード(監視員)がいるビーチやプールを選ぶ

・地元の人や管理者から、危険な場所の情報を聞く

・「ここから先は危険」と表示されている場所には絶対に入らない

子どもから目を離さない

子どもが水遊びをしているときは、携帯電話を見たり、離れた場所で談笑したりせず、必ず目と手が届く距離で見守りましょう。専門家は溺水事故は静かに、数十秒で起こると警告しています。映画やドラマのようにバシャバシャともがくのではなく、声も出さずに沈んでしまうケースがほとんどです。たとえ30秒でも子どもを一人にしないことを家族全員で徹底しましょう。民間の保育園のプール遊びでは、安全対策のため監視に専念する人員を配置しているところもあります。子どもと遊ぶ人員と監視に専念する人員を分けることで役割分担が明確になり、注意深く観察できます。複数の家族で遊ぶ場合など、このような保護者の配置は安全につながります。

浴槽ではこどもは大人の後に浴室に入れ、先に浴室から出し、子どもだけで入浴させないようにしましょう。保護者がタオルを取りに行く、着替えを取りに行くなど、ほんの数秒と思える時間でも、子どもより先に浴室を出るなどして子どもから目を離した隙に、子どもが浴槽内で溺れる事故が発生しています。子どもは後から浴室に入れ、浴室から上がる際は子どもを先に出すようにしましょう。複数の大人が関わり、少しの時間でも、子どもを浴室に一人きりにしないことが大切です。年上の子どもと一緒に入浴している際にも、溺水事故が発生していますので必ず大人が付き添いましょう。また浴槽の蓋の上にベビーバスを置いて使用した際や、蓋を半分開けてその上に子どもを乗せたまま目を離した際に、浴槽の蓋がずれ浴槽内に転落してしまいます。お風呂の蓋の上には子どもを置かないようにしましょう。

溺れている人を見つけたら

万が一、子どもや周囲の人が溺れているのを見つけたら、慌てて水に飛び込んで助けようとするのは危険です。毎年、助けに入った大人が溺れて二次被害になるケースが後を絶ちません。安全な救助の流れは以下のとおりです。

・大声で助けを呼び、周囲に知らせる

・救助隊や監視員を呼ぶ

・浮き具(ペットボトルやロープなど)を投げて陸から救助する

※訓練を受けたライフセーバーに任せるのが安全です。

事故が起きた場合、救急車が到着するまでに適切な対応ができるかが生死を分けます。特に水難事故では、心肺停止に陥ることも多いため、心肺蘇生法(CPR)やAEDの使い方を知っておくことが大切です。地域の消防署や自治体で行われる講習会に参加し、実際に練習しておくと、もしものときに冷静に対応できます。

【反応がない場合】

・すぐに救急車を呼ぶ

・呼吸もなければ、直ちに心肺蘇生(胸骨圧迫と人工呼吸)を開始。

・応援を呼べるなら、その人にAEDを持ってくることなどを頼む。

・携帯をハンズフリーに設定し、通信指令員や救急隊員の指示に従う。

※水を吐いた場合は、顔を横に向けましょう。(誤嚥や窒息防止のため)

【反応がある場合】

・顔と体を横に向けて回復体位を取り、タオルなどで水気を拭き、包んで保温する。

※この際に無理に水を吐かせないでください。胃の内容物で気道が塞がれて窒息する危険性があります。

まとめ

水遊びは子どもの成長に欠かせない素晴らしい体験です。しかし、安全対策を怠ると、一瞬で命に関わる事故が起きてしまいます。浅い水でも油断しない、ライフジャケットを必ず着用、遊ぶ場所の安全を事前に確認、目を離さない、救助方法と心肺蘇生法を学んでおく。これらを家族で共有し、楽しく安全な夏の思い出を作りましょう。子どもだからこそ安全装備を大人が常に近くで見守るという意識が、事故を防ぐ最も効果的な対策になります。

〈参考文献〉

・こどもまんなか こども家庭庁 水の危険は近くにあります、みんなで回避!

・東京都 子供事故データベース

・東京消防庁 河川やプール等での水の事故を防止しよう