今回のコラムでは、アナフィラキシーについて説明します。言葉は聞いたことがあるけれど詳しくはない・・・という方。優しく説明いたしますのでどうぞ最後までお読みください。皆様の生活のお役に立てましたら幸いです。

アナフィラキシーとは

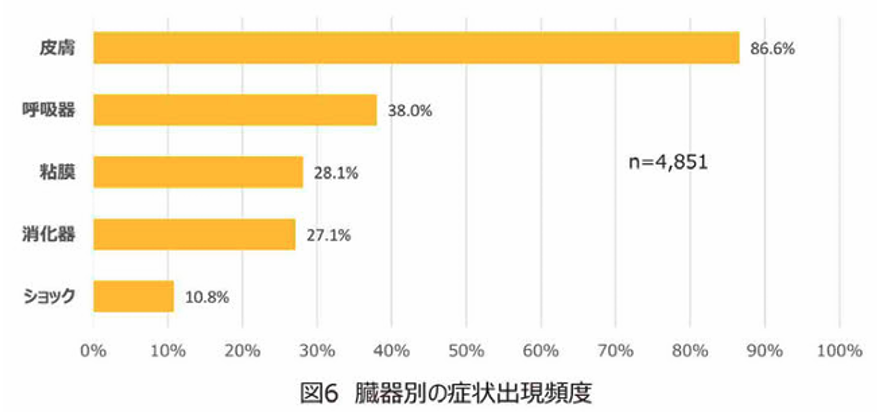

アレルギーの原因物質が体の中に入ることにより起こる反応のことです。一つの臓器にとどまらず循環器、呼吸器、消化器症状などさまざまな症状が現れます。血圧低下や呼吸困難、意識障害を起こすことがあり、アナフィラキシーショックといって命に関わる危険な状態に陥る場合もあります。アレルゲンの種類や症状、重症度は個人差がありますが迅速で適切な行動が必要です。

アナフィラキシーの原因

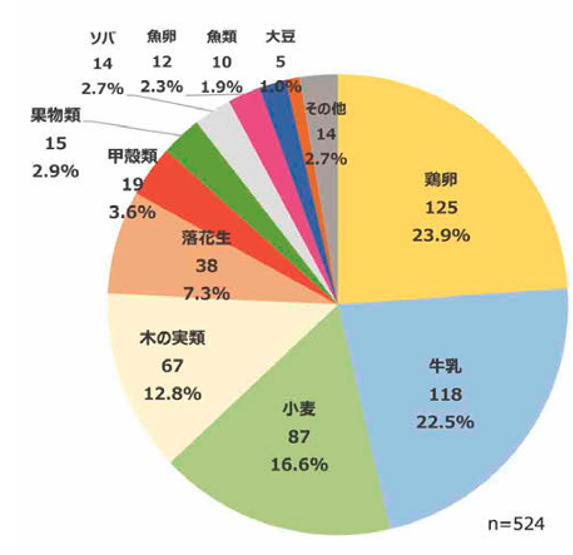

食物

・卵 ・乳製品 ・小麦 ・ナッツ類 ・そば ・魚介類 ・果物など

薬物

・抗生剤 ・ワクチン ・造影剤 ・解熱鎮痛剤 ・麻薬

昆虫毒

・ハチ ・ヒアリ

ラテックス製品

・ゴム製品

運動誘発性アナフィラキシー

運動が契機となって重度のアレルギー反応が出現します。運動の強度自体は必ずしも激しいものに限らずに軽い運動でも引き起こされることが指摘されています。アレルゲンとなる特定の食べ物と食べてから、数時間以内に運動した場合にのみ症状が現れるのが特徴です。

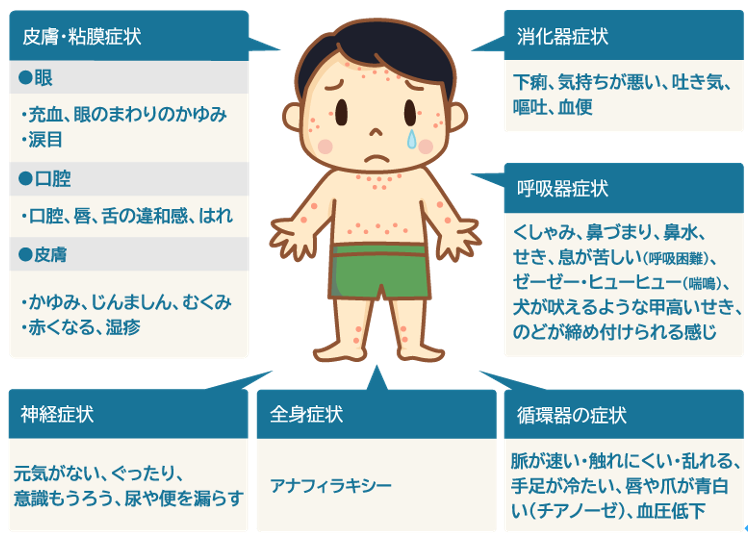

アナフィラキシーの症状

皮膚・粘膜症状

・蕁麻疹 ・かゆみ ・発赤 ・唇が腫れる ・まぶたが腫れる ・充血

呼吸器症状

・咳 ・息切れ ・喘鳴(ゼーゼー、ヒューヒューすること) ・鼻詰まり ・喉の違和感

消化器症状

・吐き気 ・嘔吐 ・下痢 ・腹痛

神経症状

・意識障害 ・しびれ

循環器症状

・血圧低下 ・爪や唇が白い

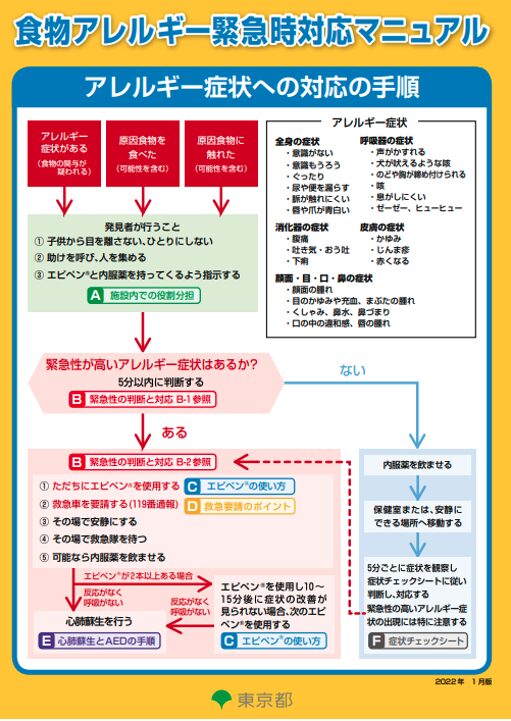

アナフィラキシーの対応

アナフィラキシーを疑う場合には、初期対応が最も重要です。アナフィラキシーを疑ったら、必ず速やかに医療機関を受診しましょう。 軽症でも短時間で重篤な症状が出現する場合もありすぐに119番で救急車を呼びます。「アナフィラキシーの可能性があります」と伝えてください。

※たとえ症状が落ち着いても、必ず医療機関で診察を受けてください。その際は皮膚科ではなく小児科(夜間であれば救急外来)に受診しましょう。

救急車を待っている間

足を少し高くして仰向けに寝かせます。 だんだん意識が遠のいているような場合には、呼吸や心拍が遅くなっていないか、皮膚の色が赤くなっていないかなどを確認しながら、必要に応じて一次救命措置を行い、医療機関への搬送手配を急ぎます。嘔気がある際は、吐いたものが顔にかかって、鼻やのどを塞ぐのを防止するため、すぐに顔を左右どちらか横向きにして窒息を防ぎましょう。

エピペン(アドレナリン自己注射薬) を持っている場合

ためらわずにすぐ使用します。 アナフィラキシーの症状が急激に進んだときに、命を守るために使う注射薬です。症状が重いと感じたら、迷わず使用し、その後すぐに救急車を呼んで医療機関を受診してください。エピペンは医師の診察を受け、必要と判断された場合に処方されます。なお、エピペンは体重15kg以上の方が対象であり、小さなお子さんには医師と相談の上で判断されます。エピペンを使用した場合は、必ずそのことを医師に伝えてください。使った本体も持参しましょう。

二相性反応

アナフィラキシーでは、最初の症状出現から数時間後に再び症状がぶり返すことがあり、これを二相性反応といいます。二相性反応は成人の最大23%、小児の最大11%のアナフィラキシーに起こります。二相性反応の約半数は最初の反応から6-12時間以内に出現します。そのため、小児でアナフィラキシーを起こした場合には、基本的に1泊の入院とすることが一般的です。

日常的に注意しておくこと

エピペンや抗アレルギー薬は、発作時にすぐ対応できるよう必ず携帯し、使い方を日頃から確認しておきましょう。宿泊学習や外出時は特に注意が必要です。

アレルギーについては、本人だけでなく、家族や学校、保育園など周囲の人にも伝えておくことが大切です。給食やおやつの場面での誤食を防ぎ、お友だち同士のお菓子の交換などによるトラブルも避けることが大切です。

学校や保育園・幼稚園には、事前にアレルギーの内容と対応方法を共有しておきましょう。「学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)」を医師に作成してもらい、提出することで、集団生活でも適切な対応が受けられます。

外食や旅行など慣れない環境では、必ず原材料やアレルギー表示を確認し、スタッフに口頭でも伝えるようにしましょう。事前に安全なメニューを調べておくと安心です。 食事から除去する食品がある場合でも、栄養バランスが偏らないように代替食品を上手に取り入れましょう。ご家族で同じものを一緒に食べる工夫をすることで、お子さんが孤立感を抱かず、楽しい食事につながります。

離乳食を進めるときは、子どもの体調が良い日に行います。初めての食材を摂取する際は、1日1種類少量から始めていきましょう。また万が一、アレルギー反応が出た際に小児科が開いている平日や日中の時間帯にスケジュールを組むようにしましょう。卵は卵白

でアレルギー反応が起こりやすいとされており、まずはしっかりと加熱した卵黄を少量から与えるようにしましょう。

〈参考文献〉

・一般社団法人 日本アレルギー学会 アナフィラキシーガイドライン2022

・日本救急医学会 アナフィラキシー対応チャート

・東京都保険医療局 東京都アレルギー情報navi