こんにちは。助産師の下舘圭織です。今回は混合栄養についてご説明していきます。

このコラムで紹介する方法は一例であり、必ずこうしなくてはならないということはありません。栄養法にもいろいろな方法があると知っていただくきっかけ、または家族やお母さん方の状況に合わせて栄養法を選ぶうえでの参考になれば幸いです。

赤ちゃんへの栄養法

まず初めに赤ちゃんへの栄養法には母乳栄養、人工栄養、混合栄養の3つがあります。

母乳栄養はよく完全母乳、完母などと言われ、母乳のみで赤ちゃんを育てることです。人工栄養は粉やキューブ、液体などのミルクを用いて赤ちゃんを育てることです。

混合栄養は母乳栄養と人工栄養を合わせた栄養法のことです。3つの栄養法それぞれに良い点と留意するべき点があります。

母乳栄養

母乳栄養の主な利点は母乳を通してお母さんの免疫を分け与えることができる点、赤ちゃんの消化の負担が最も少ない点です。そのため赤ちゃんが泣いて母乳を欲しがればいつでも授乳ができます。よく授乳は3時間ごとにすると聞いたことはありませんか?母乳栄養においてはあまりあてはまりません。前回の授乳から30分後でも赤ちゃんが泣いて母乳を欲しがれば授乳をします。いつでも赤ちゃんが求めれば求める分だけ母乳を与えることができます。その反面、昼夜問わず赤ちゃんの求めに応じるため、お母さんの身体的負担が他の栄養法に比べるとやや高くなる傾向にあります。また自宅では実際に赤ちゃんがどれくらい母乳を飲んだかはわからないため、母乳不足感(実際に母乳量が不足しているわけではないのに、母乳量が不足しているのではないかという不安を感じること)を感じることもあります。初めのうちは適切な体重増加をしているかを病院での健診等で確認をしてもらいながら行うことが望ましいです。

人工栄養

人工栄養の主な利点は哺乳瓶等で与えるため実際にどれくらい赤ちゃんがミルクを飲んだのかがわかりやすい点です。また家族の誰もが赤ちゃんに哺乳させることができる点も良い点ですね。しかし人工栄養は母乳栄養に比べると赤ちゃんの消化に時間を要するため、基本的には3時間程度は哺乳時間を空けるという点は留意しておきたい点です。

混合栄養

では今回のテーマである混合栄養の最大の利点は、ライフスタイルやイベントに応じて柔軟に栄養法を選べるという点です。混合栄養は先ほども述べた通りミルクと母乳どちらも与える栄養法で、ミルクと母乳の比率は関係ありません。ミルクと母乳の与え方についてもさまざまです。昼間は母乳を与え、夜はミルクを与えるパターン。毎回母乳を与えた後にミルクを捕捉するパターン。昼間は預ける必要があるため保育者にミルクを与えてもらい、夜は授乳をするパターン。また月齢によってもミルクを与える量や頻度が変わるため、本当に千差万別、様々な方法があります。

混合栄養について

ここでは一例として生後2週間~1か月半頃の混合栄養の赤ちゃんの哺乳を紹介します。

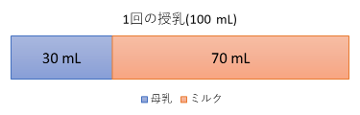

2週間健診で1回の授乳で30g母乳が飲めており、授乳後毎回ミルクを捕捉するようにアドバイスをされました。今は母乳を飲ました後に毎回70mlミルクを捕捉しています。

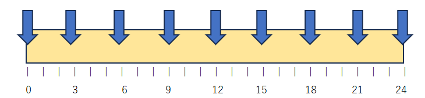

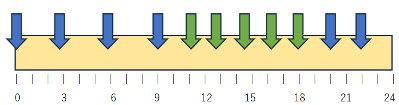

この授乳パターンを約3時間毎に行っていることをしめした図が下記の図です。

ここで1つ注意点です。

『3時間毎の授乳』とは授乳開始時間~次回の授乳開始時間までの間が3時間ということです。

授乳終わり~次回開始までを3時間と捉えてしまうと授乳回数が減ってしまうので注意してください。

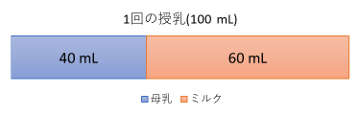

その後1カ月健診では母乳が1回40g飲めていることがわかりました。

そのため日中は母乳をこまめに1.5~2時間程度に与え、夕方からは3時間毎にミルクを60ml程度捕捉するようにアドバイスをされました。

この時の24時間の授乳状況を示した図が以下の図です。緑の矢印は母乳のみの授乳を示しています。

このように同じ母児であっても日々授乳状況は変化していきます。月齢が低ければ低いほど変化しやすいです。

また特に混合栄養は「1回量だけでなく1日のtotal量を考えて哺乳量を捉えること」もポイントとなります。今回の例のように母乳+ミルクを捕捉していると、ミルクを飲み残すこともあります。大人でもお腹が空いていてたくさん食べられる時とあまり食べられない時がありますよね?赤ちゃんも同じです。

今回は飲み残したけど、次回は飲み切れればOKなどある程度柔軟に対応していくことも時には大切です。

まとめ

そうは言っても産後のお母さんは赤ちゃんのために必死です。出産後間髪入れずに昼夜問わず赤ちゃんのお世話をして、必死に大切な赤ちゃんを育てているお母さんには特に医療従事者からのアドバイスは絶対守らなければいけないものに思えて仕方ないと思います。

実際確実に守ってもらいたいものもありますが、そう言ったことは医療従事者も確実にやってもらえるように何度も確認をしたり、「絶対~してください」など注意喚起をします。

授乳でそういったことを言われることはあまり多くはありません。(もちろん事例によってはあります。)

先ほどもお伝えしたように、赤ちゃんも立派な人間ですので多少ミルクの哺乳量にむらも見られます。

1回1回の授乳状況にとらわれ過ぎず、1日のtotal量で少し幅を持って考えてみる良いかと思います。

もし赤ちゃんのミルクの飲み残しで困った時はぜひお父さんにこの事を思い出してもらい、お母さんと共有していただけると嬉しいです。そのほか1日のtotal量がわからない時などはおしっこの量や回数、色などを含めて考えてみることも良い方法です。

また体重増加が不安であれば、保健所や保健センターもしくはショッピングセンターで体重計が置いてあるところで計測することも良いでしょう。もしタイミングが合えば母乳量も授乳前後で体重を測ることで知ることができます。

1歳までの体重チェックの場は意外にも多くあります。2週間健診、1カ月健診、3か月健診のほか、行政の出張訪問(こんにちは赤ちゃん訪問)でも体重チェックをしているのでぜひ活用してみてください。

不安な時はためらわずに相談をしてみることが大事です。

特に産後1カ月までは産院・出産した病院に相談するのが良いでしょう。

その後は行政等になりますが、産院によってはその後も相談フォローしてくれる所もあるので確認をしてみましょう。授乳状況のみの相談であればもちろんファミワンでも相談ができますのでぜひ活用してください。

その他に予防接種等で小児科を受診した時にも体重測定を依頼することもできます。

予防接種は2か月から始まるため1カ月健診、2か月で予防接種、3か月健診でそれぞれ体重チェックができる機会があります。

その後も定期的に予防接種、健診等で体重チェックできる機会あるため、ぜひ活用してみてください。

いかがでしたか?

今回は混合栄養についてご紹介しました。

冒頭にもお伝えした通り、赤ちゃんへの栄養法は個人差が大きく、育児者のライフスタイルもそれぞれのため、育児を行う上でどれが一番良い、こうでなければならないと言ったことはありません。

一番大事なことは赤ちゃんが健やかに育つことです。今栄養法で悩んでいる方やこれから栄養法を検討したい方のお役に立てれば幸いです。