小さな子どもは、好奇心が旺盛で、手にしたものを何でも口に入れて確かめようとします。また、噛む力や咳反射、危険を判断する力もまだ十分ではありません。そのため、家庭の身近な物でも、誤飲や窒息のリスクが高くなります。こちらの記事では、子どもを事故から守るための予防策と、万が一誤飲や窒息が起きてしまった場合の対応方法について詳しく解説します。

誤飲・窒息予防のためにできること

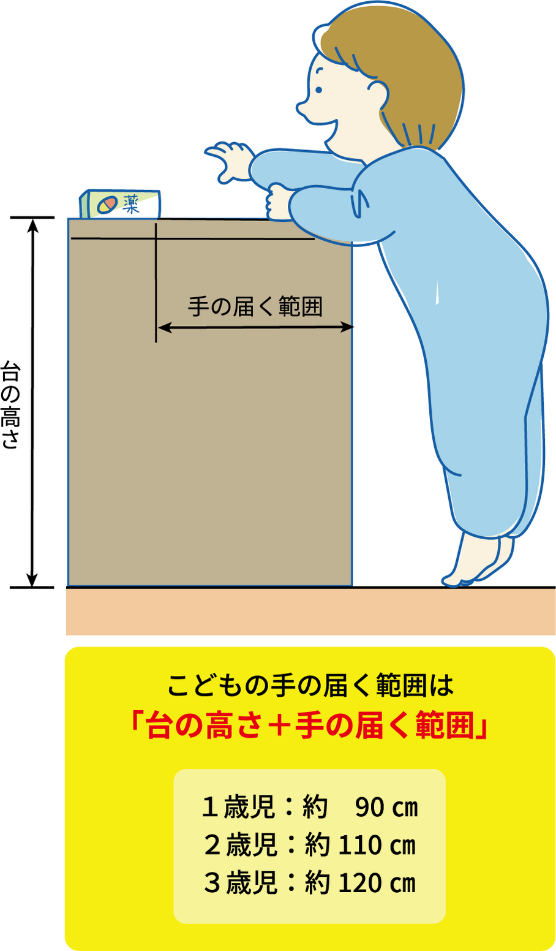

まず大切なのは、危険な物を子どもの手の届かない場所に保管することです。テーブルや床など身近な場所に置かないことで、子どもが手に取って口に入れてしまうリスクを大きく減らすことができます。薬やボタン電池、タバコは高い場所や鍵付きの収納に置きましょう。小さなおもちゃやアクセサリー、硬貨などもテーブルの上や床に放置しない工夫が必要です。

食品については、ぶどうやミニトマトは4分の1程度に小さく切って与え、ナッツやポップコーンなどは誤嚥の危険があるため、少なくとも3歳頃までは控えることが推奨されています。また、子どもが食事をしているときは必ず大人がそばで見守り、歩きながらや横になった状態で食べさせないことも重要です。

子どもが安心して眠れるようにするためには、就寝環境の整え方がとても大切です。まず、乳児は必ず仰向けで寝かせるようにしましょう。うつ伏せや横向きは窒息のリスクを高めます。次に、寝具の工夫も重要です。大人用の枕やふかふかの布団、ぬいぐるみなどは顔を覆って呼吸を妨げる恐れがあるため、ベッドの中には置かないようにします。掛け布団は胸の高さまでにとどめるか、動いても顔にかぶさらないスリーパーを使うのが安心です。また、ベビーベッドを使用する場合は、壁や家具との間に隙間をつくらず、頭や体が挟まらないように配置します。授乳や食事のあとにすぐ寝かせると、吐き戻しによる窒息が起こりやすいため、少し体を起こした状態で様子を見てから寝かせると安全です。

万一、誤飲や窒息が起きたときの受診目安

誤飲の場合、無理に吐かせることはかえって危険なことがあります。特に、ボタン電池や強い薬品を飲み込んだ場合は吐かせず、すぐに救急車を呼ぶ必要があります。また、子どもが意識を失ったり、呼吸が苦しそうなときにはためらわず119番通報をしてください。

子どもの誤飲は、保護者が目撃していないケースが半数近くです。また子どもの誤飲の半数以上は無症状です。大ごとにするのは良くないかな…と思われる保護者の方もいらっしゃるかもしれませんが、少しでも誤飲の可能性があれば病院を受診してください。また、誤飲した製品のパッケージや、誤飲したものと同じものがあれば病院に持参しましょう。ボタン電池や鋭利な物、磁石などは特に危険で、症状がなくても、口やのどの粘膜と接触すると化学反応で組織を傷つけ、短時間で重篤な障害を引き起こす危険があります。

すぐに救急車を呼ぶ

【症状】

・窒息の疑い(のどを押さえる、声が出ない、顔色が青白い、呼吸が苦しい)

・けいれんしている

・ぐったりして呼びかけに反応が弱い

【飲んだ物】

・灯油・ベンジン

・除光液

・農薬・殺虫剤

・ネズミ駆除剤

急いで医療機関を受診(救急車も検討)

【症状】

・突然の激しい咳き込み

・呼吸がゼーゼー・ヒューヒュー

・吐き気・下痢・腹痛

・声がかすれている

【飲んだ物(症状がなくても危険)】

・ボタン電池

・ヘアピン・針などの鋭利なもの

・磁石(複数個)

・洗剤

・水で膨らむビーズ・吸水性樹脂

・芳香剤・消臭剤

・防虫剤・漂白剤

・タバコ(可能なら吐かせる)

・医薬品(お薬手帳があれば持参)

・コインや小さなおもちゃ

診療時間内に受診(軽症が多いが念のため相談)

【飲んだ物】

・少量のインク

・クレヨン・絵の具・粘土

・化粧品(口紅・ファンデーションなど)

・石けん

応急手当

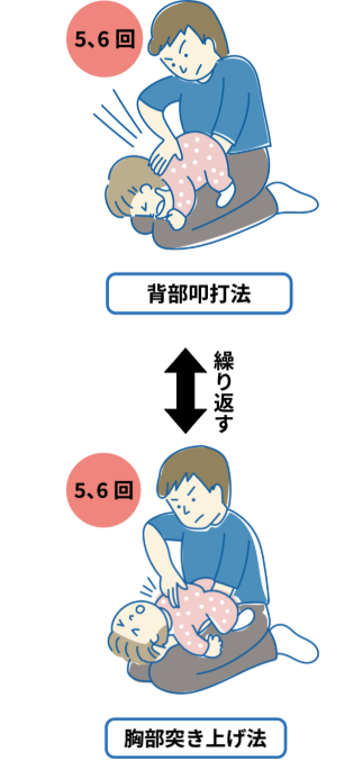

窒息している場合は、呼吸や意識の有無を確認することが重要です。咳をしているうちは背中をさすり見守ります。呼吸が止まりそうなときには背部叩打法(背中を強くたたく方法)や胸部圧迫法など、年齢に応じた応急手当を行うことが推奨されています。誤飲による窒息ではなく、有害物質を飲み込んでしまった場合は、無理に吐かせず、飲んだ物と量を把握したうえで速やかに医療機関を受診します。

背部叩打法

乳児をうつぶせにし、手のひらで乳児の下あごをしっかり支えて突き出し、腕に乳児の体をのせて、上半身がやや低くなるような姿勢で支えます。もう一方の手のひらのつけ根で、乳児の背中(肩甲骨の間)をしっかり強く叩きます(5回から6回を1セット)

胸部突き上げ法

乳児をあお向けにし、手のひらで後頭部をしっかり押さえながら腕で乳児の体を支えます。乳児の両乳頭を結んだ線の中央のやや足側を、もう一方の手の2本指で強く圧迫します(5回から6回を1セット)。

※ひざの上で行うときは、乳児の足を脇に挟んで落とさないように気を付けましょう。

乳児の様子を見ながら、上記の対処法を1セットごとに交互に繰り返してください。体位を変えることで、のどに詰まった物が出やすくなる効果があります。

腹部突き上げ法(ハイムリック法)※1歳以上の場合

背中を叩いても異物が出ない場合、胸部突き上げ法を行うことがあります。これは、胸の下部(みぞおちの少し上)を内側かつ上方向に押し上げることで、気道に詰まった物を押し出す応急処置です。幼児の場合は立たせて背後から支えながら行い、乳児の場合は背中叩打法と組み合わせて行います。指をのどの奥に入れて異物を無理に取り出そうとすると、かえって奥に押し込んでしまう危険があるため注意が必要です。

【胸部圧迫法】

ぐったりとして反応がなくなった場合は、直ちに心臓マッサージと人工呼吸による心肺蘇生を開始します。胸の厚さが3分の1くらい沈む強さで、1分間に100から120回のテンポで圧迫します。幼児の場合は胸骨の下半分を、手のひらの根元で押します(両手で押しすぎるような場合は、片手で押し下げます)。乳児の場合は左右の乳頭を結んだ線の中央で少し足側を、指2本で押します。

相談できる窓口

不安なときには、次の相談窓口を活用することも大切です。

・小児救急電話相談「#8000」:各都道府県の医師や看護師が対応

・救急安心センター「#7119」:救急搬送の要否を相談可能

こうした窓口を事前にメモしておくと、いざというときに落ち着いて対応できます。

まとめ

子どもの誤飲や窒息事故は、ちょっとした不注意から起こります。大切なのは事故を未然に防ぐ環境づくりと万一のときの冷静な対応です。保護者が危険物を子どもの手の届かない場所に片付けること、食品の大きさや形状に配慮すること、そして子どもが食べる場面を見守ることが、命を守る第一歩です。子どもは大人の予想を超えた行動を取ることがあります。うちの子は大丈夫と過信せず、家庭全体で安全に配慮していきましょう。日頃から、子どもが安全に過ごせる環境を整え、万が一に備えて応急処置を知っておくことが、事故を防ぎ、被害を最小限にするポイントです。

参考文献

・政府広報オンライン「赤ちゃんやこどもを誤飲・窒息事故から守る!」

・公益財団法人 日本小児科学会 食品による窒息 子どもを守るためにできること

・こどもまんなか 子ども家庭庁 窒息・誤飲事故

・日本医師会 救急蘇生法 胸骨圧迫(心臓マッサージ)

・こども家庭庁 こどもの事故防止に関する関係府省庁連絡会議