ファミワンの管理栄養士がお届けする離乳食コラム。4ステップに分けて月齢に合わせた離乳食の進め方をやさしくお伝えしていきます。一緒に、赤ちゃんの「はじめての食事」を見守っていきましょう。

今回お届けする内容は5~6か月ごろ【ゴックン期】について。

おっぱいやミルクだけで育ってきた赤ちゃんにとって、「食べること」は初めての

大きな一歩。

スプーンを口に入れることも、新しい味に出会うことも、小さな体には大冒険です。

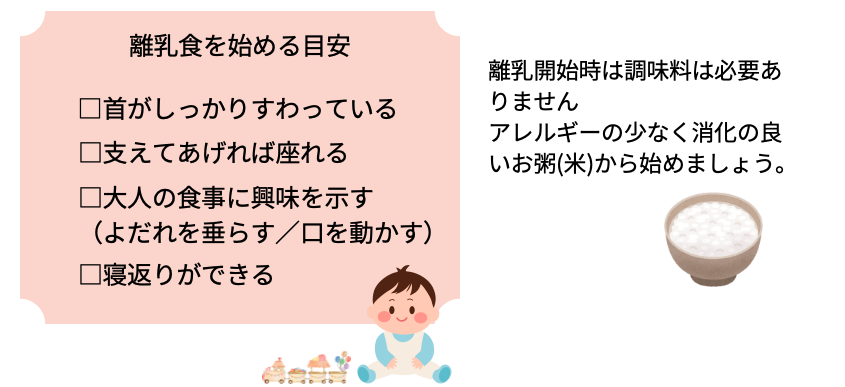

生後5〜6か月ごろから始まる離乳食は、まだ未熟な消化器官が少しずつ「食べる力」を育てていく大切な時間。焦らず、赤ちゃんのペースで進めていけば大丈夫です。

初めての離乳食は5~6か月ごろ【ゴックン期】

生後6か月ごろから母乳・ミルクだけでは鉄分などの栄養が不足してきます、

また、この頃は消化器官が発達してくるため、固形物に対応できるようになります。

★お子さんの様子を見ながら1日1回1さじから始めましょう。

★ミルク、母乳は飲みたいだけ与えます。

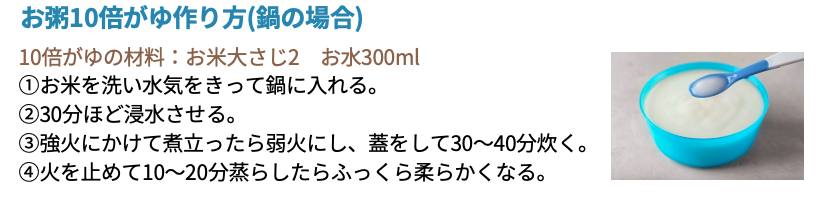

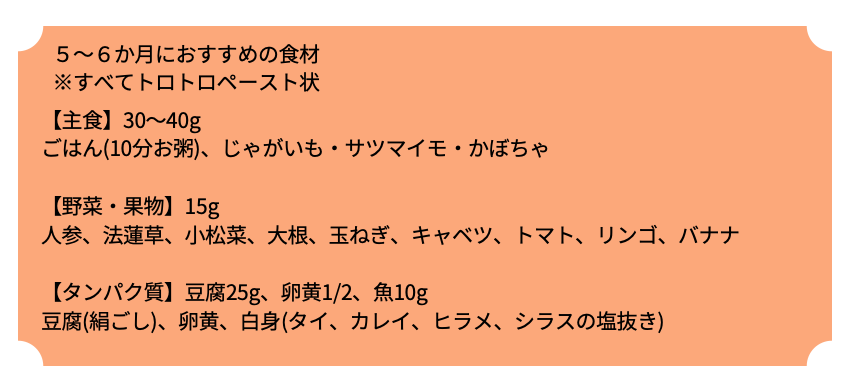

10倍がゆを1さじ食べられるようになったら次は2さじ、3さじと2日間隔で増やしていきます。無理は禁物です、昨日は2さじ食べられたけど今日は1さじしか食べてくれないという日はたくさんあります、無理をせず少しずつ量を増やしてまいりましょう。1日3さじ程食べられるようになれば次は、じゃがいもやかぼちゃなどのでんぷん質性食品をプラスします。

じゃがいも、かぼちゃも1日1さじずつから始めます。食べるようになれば、次は2さじと増やします。この頃ごはんは、5~6さじまで増やしていきます。

次は豆腐、白身魚、卵黄などの「タンパク質」を始めていきます。

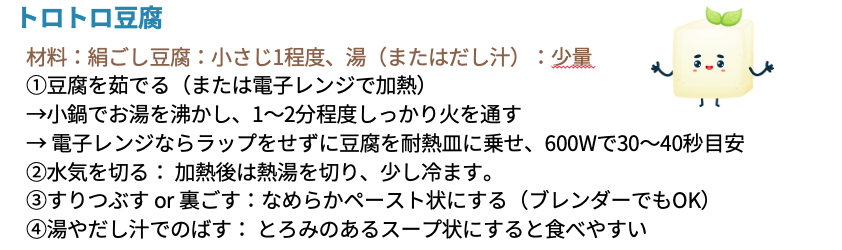

タンパク質の進め方

タンパク質①

まずは豆腐から始めます。

初めての食材は1回に1種類にします(どの食材でアレルギーが出ているか調べるため)すでに食べている10部がゆやじゃがいもかぼちゃと一緒に食べることは問題ありません。こちらもまずは1日1さじから始めます。

タンパク質②

次に卵黄に挑戦です。

卵白はアレルギー頻度が高いため、初期は完全に卵黄だけを使います。

①熱湯で10分以上硬く茹でた「固ゆで」の卵黄を使用します。

※加熱でアレルゲン性がやや低下し、またサルモネラ菌リスクも防げます。

②ゆで卵ができたら卵白を取り除き、卵黄だけにします。

③卵黄を半分に切り中央部分を耳かき1杯くらいすくってお粥にのせて与えてみましょう。

④体調に変化がなければOKです、少量ずつ量を増やして与えます。

例:初めての卵黄→耳かき1杯

2回目→耳かき2杯

3回目→小さじ1/2程度

4回目→小さじ1/2程度

5回目→小さじ1

と進めていき、最終は卵黄1/2個を目指します。

毎日与えなくても大丈夫です週に3回に分けて少しずつ量を増やしていきましょう。

タンパク質③

お魚に挑戦です。

はじめは白身魚からはじめます🐟

【白身魚】タイ・カレイ・ヒラメなど淡白な魚、塩抜きしたしらす

①骨と皮を完全に取り除きます。

②魚の切り身を熱湯で2〜3分茹でる

③アレルゲンを減らすため茹で汁は使わず、別の湯やだしでのばす

④お粥に入れて与える。体調に変化がなければ卵黄同様少しずつ量を増やします。

おわりに

いかがでしたでしょうか。

今回は5~6か月ごろ【ゴックン期】について解説しました。

初めての離乳食は親も子もドキドキな一大イベントだと思います。焦らなくていいので、お子様のペースに合わせてゆっくり進めていきましょう。

ファミワンには管理栄養士や助産師、保育士が在籍しております。子育てでお悩みのことがあれば、お気軽に相談してくださいね。

参考文献

•厚生労働省「授乳・離乳の支援ガイド(2019年改訂版)」

• 離乳食の開始時期・進め方・栄養の考え方をまとめた公式ガイドライン

•日本小児科学会「母乳栄養・離乳食に関する提言」

•日本小児アレルギー学会「食物アレルギーに関するガイドライン」

•『最新版 標準 離乳食事典』主婦の友社

•『いちばんわかりやすい離乳食』成美堂出版

•『0~5歳児の食事と栄養』医歯薬出版

•『離乳食・幼児食困ったら読む本』 主婦の友社