みなさんは会社で、または人間ドックなどで健康診断を受けられた際、結果をご自身で見ていらっしゃるでしょうか?難しい略語が並んでいてどのように理解したらよいのか分からない方も多いかと思います。健康診断の結果をご自身で把握する事は自身の健康状態の把握につながります。また必要な場合は医療機関での精密検査や治療に早くつなげる事ができます。今回はそんな健康診断の結果の見方についてお話させていただきたいと思います。

結果判定の基準値

基準値とは健康状態が良好な人々の検査データを統計した数値の事です。ただし基準値は検査の項目や方法によって異なるため注意が必要です。

基準値から外れた場合病気の可能性もありますが、必ず病気であるということではありません。基準値から外れている場合は健康診断の結果をもって医師へ相談されてください。

診察:医師による問診

計測:身長、体重、腹囲、BMI等

身体測定のBMIとは人間の体重と身長から算出する体格指数の事でBody Mass Indexの略語です。成人ではBMIが国際的な指標として用いられており次の計算式によって計算できます。

BMI = 体重(kg) ÷ (身長(m)× 身長(m))例えば、身長が160cm、体重が60kgの方の場合、BMI=60÷(1.60×1.60)=23.44となり、BMIは約23.4です。BMIは、同じ体重でも筋肉量や骨格などによって個人差があります。また適正体重内でも急激な体重の変動や、体重が増え続けている場合は注意が必要です。

さらに、BMIだけでは内臓脂肪の量を判断できないため、BMIと一緒に体脂肪率や腹囲などもチェックすることも重要です。腹囲は、内臓脂肪型肥満かどうかを調べるために測定します。立位でお臍の上をメジャーが通るように水平にまき、お腹周りを測り値が大きいと内臓脂肪の蓄積を疑います。

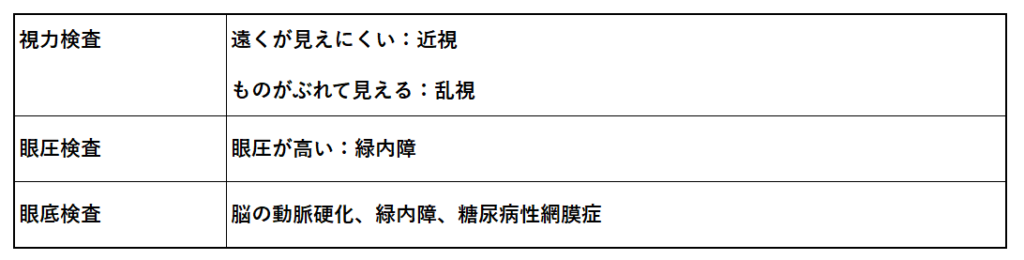

眼:視力検査、眼圧検査、眼底検査

視力検査は5m離れたところから見てその正確さを調べる検査です。眼圧検査は眼球に空気を吹つけてその反射から眼球の圧力を測定し眼底検査は眼底カメラで眼のすぐ奥にある網膜を撮影してい異常がないか調べます。

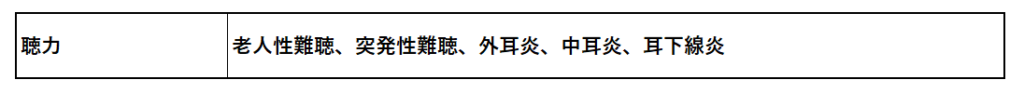

耳:聴力

聴力検査は静かな部屋でヘッドホンから聞こえてくる音の聞こえ具合を調べます。オージオメータと呼ばれる装置を用いて、1,000Hz(低音域)と4,000Hz(高音域)の音が聞こえるかどうかを測定します。

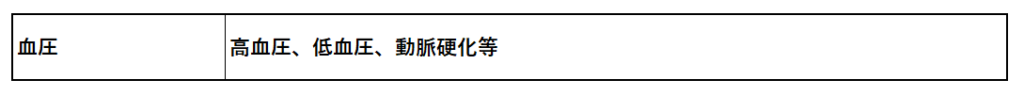

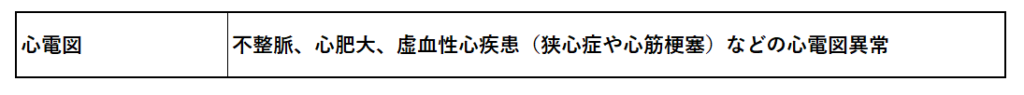

心臓:血圧、 心電図

血圧とは、血圧計を用いて心臓が全身に血液を送り出す際に血管に加わっている圧力を測る検査です。血圧は、心臓が収縮するときの最高血圧(収縮期血圧)と、心臓が拡張するときの最低血圧(拡張期血圧)の2つの値で表され、高ければ高血圧を疑いますが、測定時の体調、精神的なもの、気温などによって変動する事もあります。高血圧は心筋梗塞や脳卒中を招く動脈硬化や、腎臓病に関わるため治療が必要です。

心電図検査は電極を手足、胸の数か所に貼り付けて心臓の電気信号を波形として記録して、心臓の状態を調べる検査です。

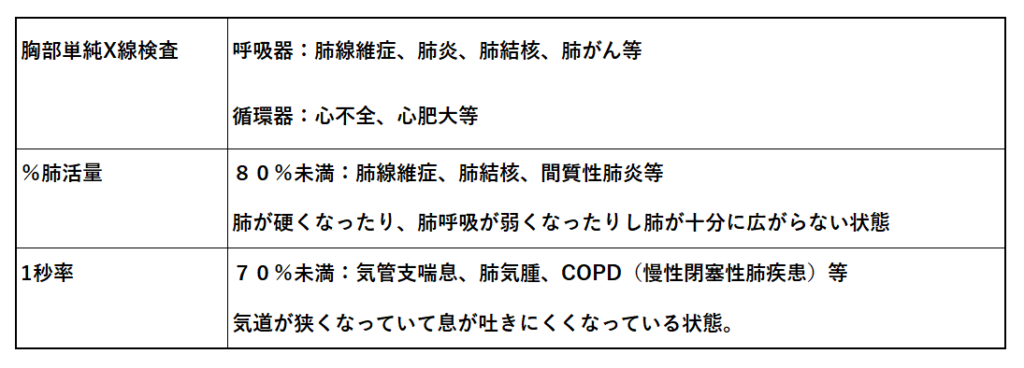

肺:胸部X線検査、肺機能検査(%肺活量、1秒率)

胸部単純X線検査では、肺や心臓、左右の肺の間にある縦隔などをX線で照射して撮影し、その形状や濃淡、影の有無などを比べる事で病気の診断をします。肺は黒、心臓や肋骨などは白く映し出されますが、腫瘍や炎症など異常がある場合は白い影となってうつしだされます。また心臓肥大や縦隔の病気等も見つけることができます。胸部単純X線で異常が認められた場合は、胸部CT検査などの精密検査を行います。

肺機能検査(スパイロメーター検査)はという機械に吹き込み肺の換気機能を調べる検査で、%肺活量と1秒率を基準に判断します。%肺活量とは年齢、性別、身長から算出した予測肺活量に対するあなたの肺活量で80%未満の方は肺の膨らみが悪い事を示します。1秒率とは息を吸い込んでから一気に吐き出す際、最初の1秒間で何%を吐き出せるか調べる検査です。70%未満の方は吸気の出入口である気道に何らかの異常があり、空気を吐き出すのに時間がかかっていると考えられます。

肺活量、一秒率のいずれかが下回ると、肺や気道などの病気が疑われ、両方が基準値を下回る場合は、肺気腫などの肺と気道両方の病気が疑われます。

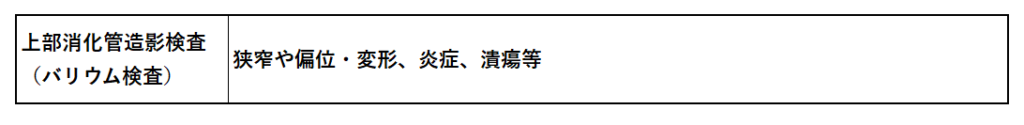

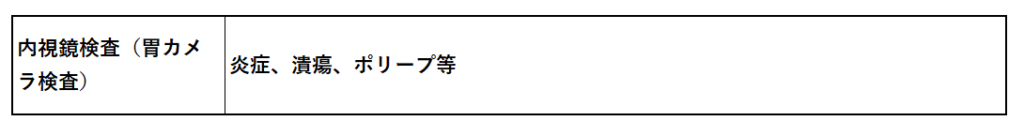

胃: 上部消化管造影検査(バリウム検査 )、内視鏡検査(胃カメラ検査)

バリウムと呼ばれる造影剤と胃を膨らませる発泡剤を飲んでX線を照射して撮影します。 粘膜に付着したバリウムが白く映り、空気やガスは黒く映るため胃の内腔の形状、異常がわかります。

口や鼻からカメラを挿入して食堂、胃、十二指腸を直接観察する検査です。

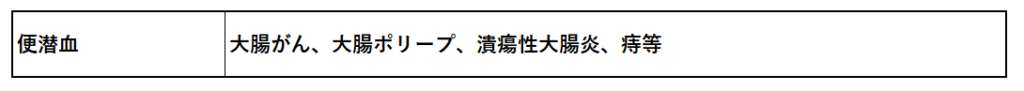

大腸:便潜血

便潜血検査は便に隠れた血液を調べるもので、簡便で体への負担が少ないのが特徴です。まずは便潜血検査を行い、陽性だった場合は、大腸内視鏡検査を受けるなど、精密検査を受ける必要があります。

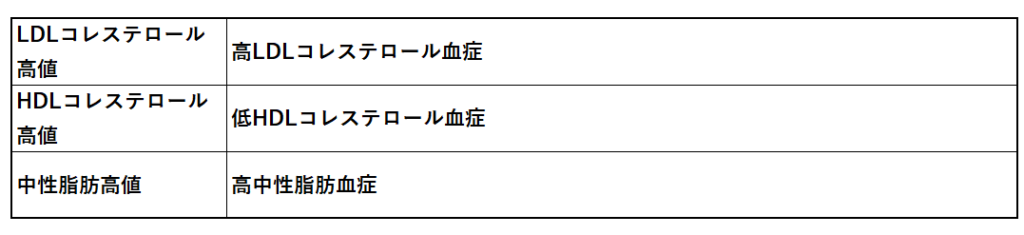

脂質:LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪(TG)総コレステロール(TC)、Non-HDLコレステロール

血液中の脂質の種類と量を調べ生活習慣病の一つである脂質異常症を発見する事を目的的とする検査です。脂質には総コレステロール、LDLコレステロール(悪玉コレステロール)、HDLコレステロール(善玉コレステロール)、中性脂肪などがあります。LDLコレステロールはコレステロールを肝臓から末梢の組織に輸送する動きを担います。血液中のLDLコレステロールが増えすぎると、コレステロールは動脈の壁の内部に入り込んで蓄積しその結果、動脈壁は厚く硬くなりアテローム硬化が進みます。

一方、HDLコレステロールは末梢の組織の過剰なコレステロールを肝臓に運ぶことで、動脈硬化を防いで行きます。HDLコレステロールは善玉コレステロールと呼ばれ、多いほど良いとされています。逆にHDLコレステロールが少ないと、余分なコレステロールが十分に回収されず、たまったままと動脈硬化を進行させ狭心症や心筋梗塞などの心疾患や、脳梗塞、脳出血などの脳血管のリスクを高めます。

中性脂肪は体内でエネルギーとして使われる脂肪酸で過剰にあると肝臓や脂肪細胞に蓄積され脂肪肝になったり皮下脂肪の増加を招きます。総コレステロールは血液中の全てのコレステロールの総量を示しています。この総コレステロールの値からHDLコレステロール値を差し引いた値をNon‐HDLコレステロールといい、数値が高いほど狭心症や心筋梗塞などの冠動脈疾患を起こしやすいと言われています。

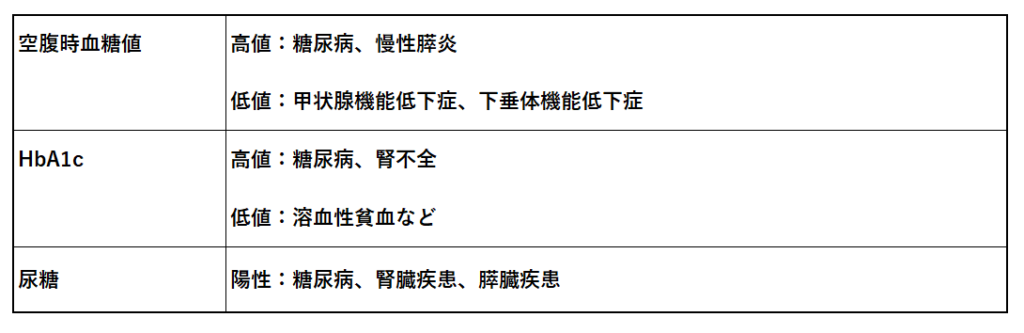

糖代謝:血糖、HbA1c、尿糖

糖代謝の検査は糖尿病を見つける検査で、血液検査と尿検査があり血液中または尿中ののブドウ糖(グルコース)の濃度を調べます。ブドウ糖は体内での主要なエネルギー源として重要で、主に食物の炭水化物から得られますが、肝臓や腎臓から分解されることでも作られます。

健康診断では空腹時の血糖値とHbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)が測定されるのが一般的で基準値と比較して高いか低いかで判断します。HbA1cは赤血球中のヘモグロビンという赤色素タンパク質が糖と結合している割合を示したもので過去1~2カ月の生活を反映し、直前の食事などに影響されないため血糖コントロールの指標に用いられます。血糖値は食事や運動などの生活習慣によって変化し特に、過剰な飲食や運動不足、肥満やストレスなどは、血糖値を悪化させる要因となります。

貧血:赤血球数、血色素量(血液中に含まれるヘモグロビンの量)

貧血とは酸素を十分に身体の組織へ運べていない状態の事です。貧血の判定結果は赤血球数、血色素量、ヘマトクリットの3つの数値を確認し、これらの数値が基準値より低い場合、貧血と判断されます。

貧血である場合、血清鉄、血清フェリチン値、不飽和鉄結合能(UIBC)網赤血球数、葉酸・ビタミンB12、赤血球数(RBC)、平均赤血球容積(MCV)、平均赤血球ヘモグロビン量(MCHC)などの検査から貧血の原因を探ります。貧血の原因はいくつかありますが、鉄欠乏性貧血(鉄分の摂取不足や出血などによって鉄分が不足し、赤血球やヘモグロビンの生成が低下する)がもっとも多く見られます。貧血の症状は疲れやすさ、動悸や息切れ、めまいや立ちくらみ、頭痛や耳鳴りなどがあります。

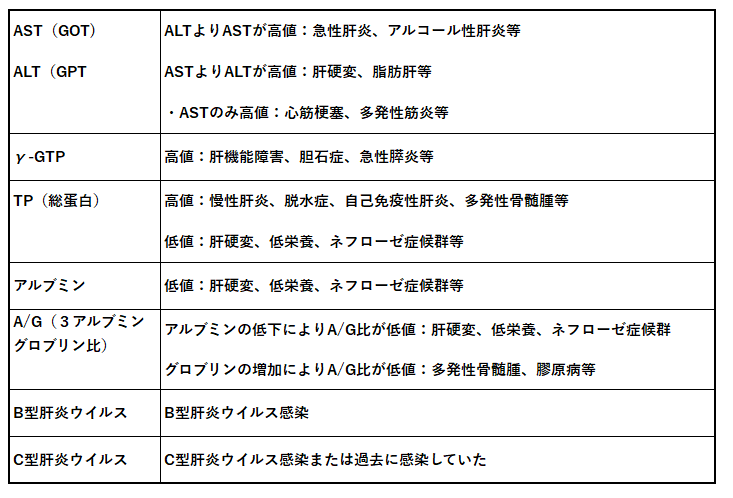

肝臓:AST(GOT),ALT(GPT),γ-GTP

肝臓は解毒や代謝、胆汁の生成などの重要な役割を担う臓器です。肝機能の判定結果は、AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTPなどの酵素の数値を基準値と比較して行います。ASTは心臓や肝臓、腎臓、筋肉などに存在している酵素で、これらの臓器に炎症や障害があると数値が高くなります。ALTはおもに肝臓に多く存在している酵素で、肝臓に炎症や障害があると数値が高くなります。

γ-GTPはタンパク質を分解する酵素で、肝臓の解毒作用に関わります。

またA/G比(アルブミン/グロブリン比)は、血液中の総たんぱく(TP)におけるアルブミン(Alb)とグロブリン(Glb)の比率の事で血液検査で総たんぱく(TP)とアルブミン(Alb)の値を調べることで算出されます。血液中のタンパク質は、アルブミン(Alb)とグロブリン(Glb)の2種類に大別され、アルブミン(Alb)はおもに肝臓で作られており「栄養状態」の指標として、グロブリン(Glb)は肝臓のほか骨髄などでも作られており「免疫(抗体)」の指標として、それぞれ用いられています。

またA/G比(アルブミン/グロブリン比)によって、さまざまな病気の可能性を知ることができます。肝機能障害の原因は様々で、おもにアルコールや薬物の過剰摂取、ウイルス性肝炎、自己免疫性肝炎、脂肪肝などがあります。

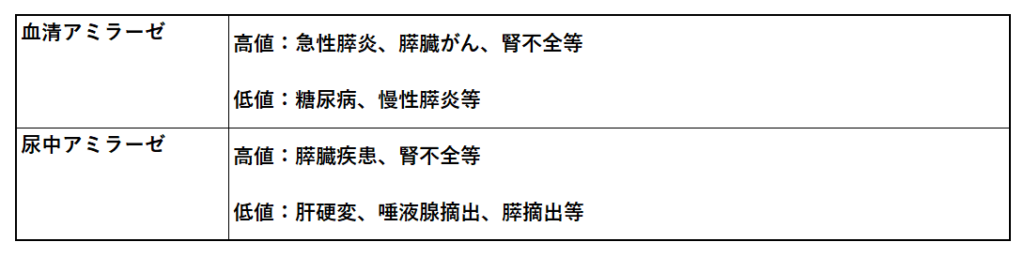

膵機能:アミラーゼ

膵臓(すいぞう)は、お腹の上の方、胃の後ろ側にある20cm程の細長い臓器で栄養素を分解する消化酵素や、インスリンなどのホルモンを分泌し血糖値をコントロールしています。膵臓で分泌される血液中の消化酵素や超音波による膵臓の画像で、膵臓の障害などについて調べます。アミラーゼは、膵臓や唾液腺から分泌される酵素で、これらの分泌する組織に障害があると血液中や尿中に出てくるため採尿にて尿の検査も合併せて行います。濃度は、膵臓など分泌臓器に異常があった際に高くなったり、腎臓からの排出がうまくいかないときに低くなります。

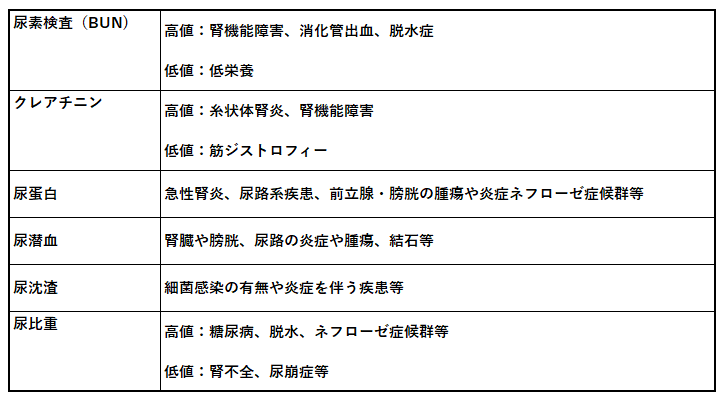

腎臓:血液検査(尿窒素、クレアチニン、電解質、尿酸)尿検査 (尿蛋白、尿糖、尿潜血、尿沈渣、尿比重)

腎臓は握りこぶし程の大きさで、左右の腰のあたりにある臓器で、血液中の不要な老廃物を尿として捨てます。機能の検査は、腎臓が血液中の老廃物や水分を適切に排出できているかどうかを調べるものです。

また腎臓は体内の水分や電解質のバランスを調節したり、血圧や赤血球の生成に関与したりする重要な器官でもあります。腎機能の検査は、主に血液検査と尿検査の2種類があります。

血液検査では、主に尿素窒素とクレアチニンの値を測定します。これらはタンパク質の代謝によって生成される老廃物で、正常な腎臓では尿として排出されますが、腎臓の機能が低下すると、血液中にたまってしまいます。尿検査では、主に尿蛋白と尿潜血の有無を調べます。正常な腎臓では、ほとんど尿に出ない成分ですが、腎臓や尿路に炎症や結石、腫瘍などの病変があると、尿中に混入することがあります。基準値は年齢や性別、筋肉量などによって異なります。

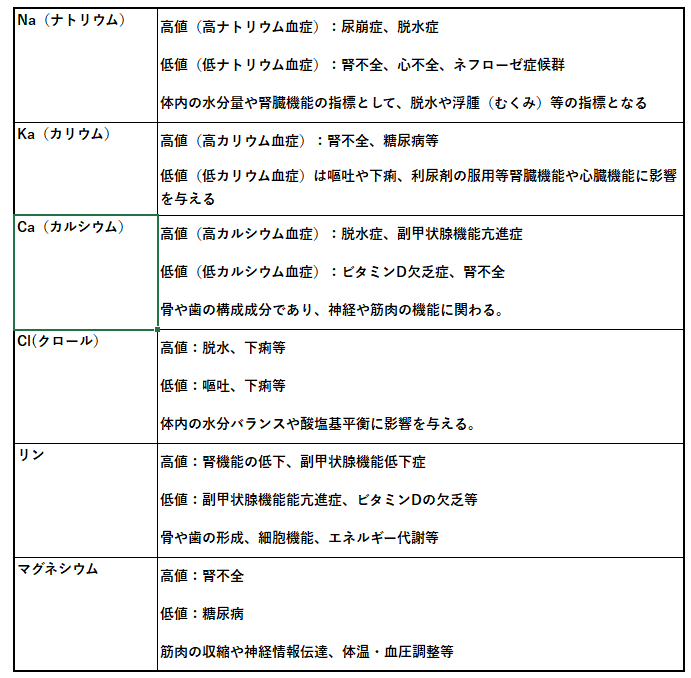

電解質検査

電解質という血液検査ではK(カリウム)、Ca(カルシウム)、Cl(クロール)、Na(ナトリウム)を調べることで、体内の電解質バランスや腎臓機能、水分バランスなどを把握することは健康状態を把握するのに重要です。

これらの電解質のバランスが崩れると、筋肉のけいれん、不整脈、意識障害などの症状が現れる可能性があるため、電解質検査は健康状態の評価に重要な役割を果たします。検査結果に異常が見られた場合は、医師に相談し、適切な対応を検討することが重要です。

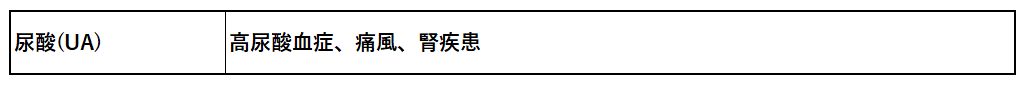

尿酸値

尿酸はプリン体が分解されてできる老廃物で、腎臓から尿に排泄されます。尿酸値は血中に含まれる尿酸の濃度を表し、高尿酸血症の診断基準の一つとなります。

尿酸が高値となる原因として、尿酸が腎臓からうまく排泄されない場合や、尿酸の成分となる「プリン体」の過剰摂取(過食、美食、大量アルコール摂取)などの場合が考えられます。

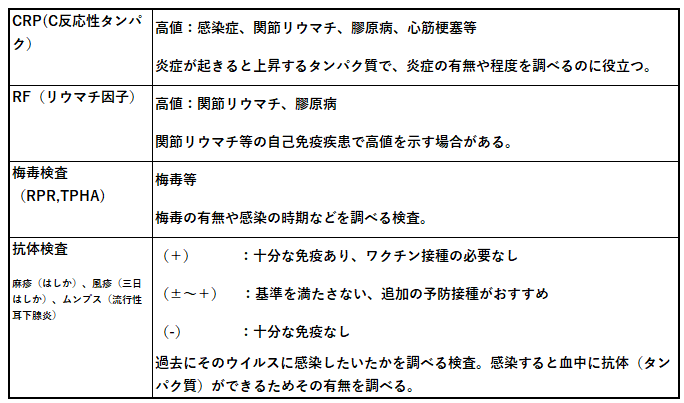

炎症、感染症:CRP、RF、麻疹・風疹・水痘・ムンプス抗体、梅毒

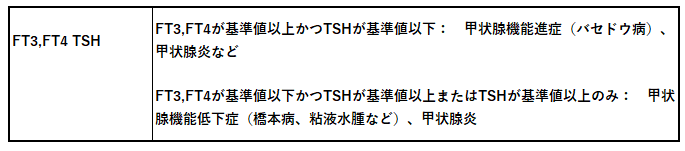

甲状腺:FT3、FT4 TSH

T3・T4とは、血液中の甲状腺ホルモンのことで、糖の代謝やたんぱく質合成など、人間のエネルギー代謝をおこなうために分泌される物質です。

TSHは脳から分泌される甲状腺刺激ホルモンのことで、T3・T4の調節機能があります。これらの値を調べる事でホルモンの分泌異常がないかを確認します。異常が見つかった場合は、超音波検査やCT検査等の精密検査が必要になることがあります。

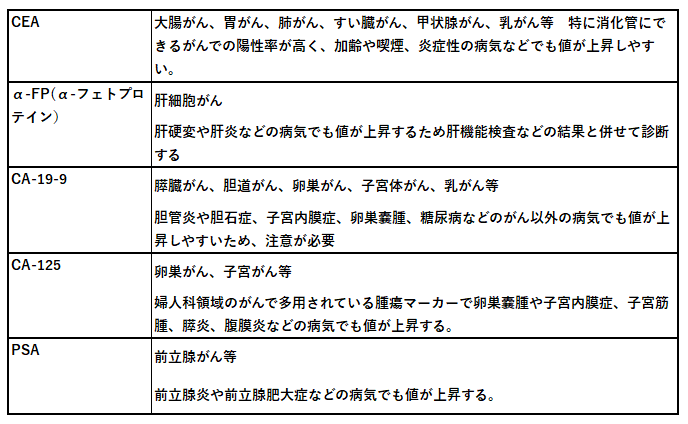

腫瘍マーカー:CEA、AFP、CA19‐9、PSA、CA125他

がんが一定のところまで進行すると、特殊な物質が血液中に現れることがあります。これらはCTやMRIなどの画像検査などの他の検査の結果と組み合わせて判断することにより、がん診断の補助的役割を果たします。

しかしながら値が高いからといって必ずしもがんがあるというわけではありません。腫瘍マーカーの値はがん以外の病気や喫煙などの生活習慣、服用している薬などの影響で高くなることがあるからです。また、腫瘍マーカーは癌細胞の数が多くなると値が高くなりますが、癌は早期の場合などでは値が高くならない事があり、腫瘍マーカーの値が基準値以下であってもがんがないとは言い切れません。腫瘍マーカーはそれだけで癌の有無を確定させる事はできないため、他の検査と併せて調べて行きます。

婦人科検診

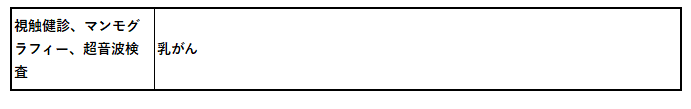

乳房

視診・触診: 乳房の大きさ、形、ひきつれ、腫れ、皮膚の状態、乳頭の異常などを医師が目で確認、乳房を触ってしこりがないか、しこりがある場合は、その大きさ、形、硬さなどを確認します。40歳以上は2年に1度の乳がん検診が推奨されています。

マンモグラフィ(乳房X線検査): 乳房専用のX線検査で、乳房を圧迫板で挟み、薄く広げて撮影します。しこりや、しこりになる前の微細な石灰化を見つけるのに役立ちます。

超音波検査(エコー検査): 乳房に超音波を当て、反射波を画像化して乳房内部を調べる検査で、しこりの内部や表面の状態、良性か悪性かをある程度判断できます。若い女性や、乳腺組織が豊富な人に適している場合があります。

一般的には、20~30代では超音波検査、40代以降はマンモグラフィが推奨されますが、年齢だけでなく、乳房の構成や家族歴なども考慮して検査を選択することが大切です。乳がん検診で「要精密検査」と判定された場合は、マンモグラフィや超音波検査を再度行ったり、または針生検などの精密検査が必要になる場合があります。

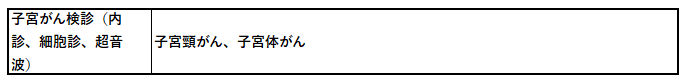

子宮

子宮内膜細胞診: 子宮内に器具を挿入し、子宮内膜の細胞を採取して調べる.

経腟超音波検査: 腟から超音波プローブを挿入し、子宮や卵巣の状態を観察する.

子宮の検査として、主に子宮頸がん検診(細胞診、HPV検査)と、子宮体がん検診(子宮内膜細胞診、経腟超音波検査など)があります。20歳以上の女性は2年に1度の子宮頸がん検診を、また子宮体がん検診は必要に応じて受診が推奨されています。