共依存関係とは

今回のテーマは、「共依存」です。私たちが普段作り上げている人間関係の中でわかりにくい関係性である共依存関係を考えてみたいと思います。「愛」なのか「依存」なのか、その判断基準を紐解き、健全な人間関係を構築していく手助けになればと思います。

「共依存関係」とは、特定の人間関係において過度に依存しあい、互いの自立や健全な境界が損なわれている状態を指します。単に「仲がいい」「支え合っている」とは異なり、相手の存在が自分の価値や安心感に無意識的になってしまっているような関係性のことです。また、「互いに」というところが片方だけに起こっている「依存」とは違い、より抜け出しにくくなっています。

例えば、自己犠牲的な行動が常態化しているとか、相手の為に尽くすことが自分の存在意義になっている、相手に傷つけられてしまっても「この人がいないと私はダメだ」と思い込んでしまっているなどが共依存関係に当たります。この関係性は一見絆がしっかりとあり、問題ないように見えることもありますが、実際は両者しんどさを抱えていることが多いのです。

「愛」「支え合い」と捉えられてしまいその違いに本人たちも気づけずにいる場合があります。わかりにくいことで長く患ってしまう関係性とも言えるでしょう。

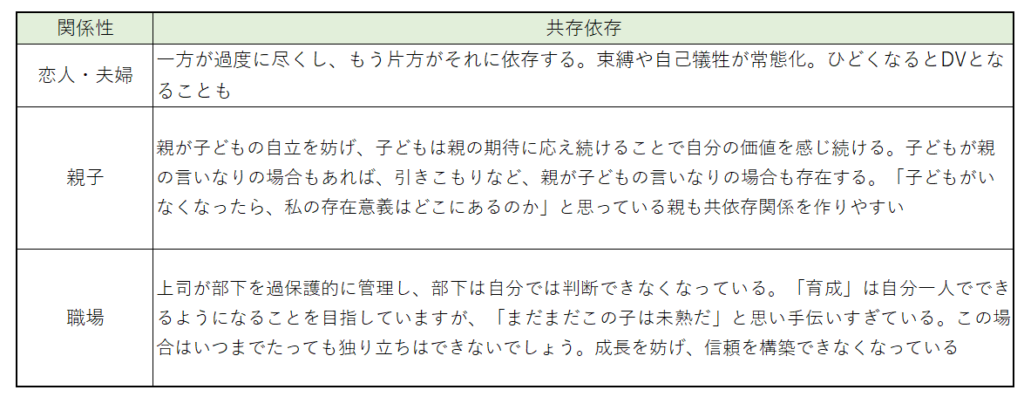

共依存関係は、恋人や夫婦関係はもとより、親子関係、職場の関係性においても存在しています。意外と身近なしかし見えにくい共依存関係を少し掘り下げて考えていきましょう。

よくある共依存の関係性と抜け出にくさ

恋人や夫婦関係、親子関係、職場関係で分けて起こりうる事例を見ていきましょう。

表で見てもらうとわかりやすいと思いますが、元々はお互いを「支え合おう」と思う親切心からスタートしていることが多いです。または「愛情」を注ぐことが過度になっていると、それがいつの間にか本人たちも気づかないうちに「共依存関係」へと姿を変えていく形が多いというわけです。

長い時間をかけて出来上がった「共依存関係」をすぐに解消することは難しいでしょう。家を出る、職場や部署を変えるなど、離れることで物理的な距離ができた場合さっと解消することもありますが、自分たちで自ら解消に向かうにはかなりの力量が必要なことが多いです。

共依存の心理構造

なぜしんどい関係なのに離れられないのでしょう?これには複数の理由が考えられます。

代表的なのは、承認欲求です。相手を助けていることで自分の承認欲求が満たされていると、この関係性を手放すことは、承認欲求を供給し続けることはできなくなるということになります。今、相手の存在が近くにあって頼られていることで満たされている部分があるとすれば、手放すのは容易なことではありません。まずはこの関係性のあり方を理解し、勇気を持って手放していかなければならないでしょう。手放すにしても相手も依存しているので、同時に手放すことを決意しなければ元さやに戻ってしまうことも起きかねません。

他にも、「いい人」でいようとしすぎるあまり「いい人」の仮面を外すことが怖くて、本来の素の自分でいられないことが理由な場合もあるでしょう。自分を犠牲にしていることに酔っているとも言えます。この場合も適切な自己分析が必要です。

また、単に近づきすぎて自分を譲り過ぎてしまい、相手との境界線がぼやけてしまい共依存関係に発展してしまっている場合もあるでしょう。この場合も今の関係性を見つめ直し、適切な関係にシフトしていく必要があるでしょう。

「課題の分離」から学べ!境界線をしっかりと整えることが大事

アドラー心理学の「課題の分離」からも学べるように、「誰の課題なのか」を考えていく必要があるでしょう。子どもに出た宿題をやらないのは子どもの課題であって、親の課題ではないわけです。子どもの課題を奪わないようにすることが「課題の分離」です。これは相手が子どもでなくても言えることです。

恋人・夫婦関係であっても、相手が抱える感情は相手のもので相手の課題であって、自分の課題ではないわけです。ここをしっかりと捉えることで境界線はしっかりと引かれることでしょう。

上司部下の関係性においても、ミスを減らすのは部下の課題です。もちろん育成担当している上司としては自分がサポートしているので、自分事として考えることは良いことではありますが、過度に手を出し過ぎると共依存関係に陥ってしまう恐れがあります。そうなると育成もうまくいかなくなって本末転倒ということになってしまいます。

二者間の関係性において、「自分領域」と「相手領域」と、「その間にある『場』」の3つの領域が存在しています。自分が手を出せるのは「自分領域」と「その間にある『場』」の2つだけです。そこに責任を持ち、「相手領域」にまで手を出さないことが肝要です。そこを守れると、境界線を引くことができるでしょう。

境界線を引けたら回復を目指しましょう

境界線を意識して共依存関係を解消する方向性に向かえたとしても、すぐに完全に共依存関係を解消することは難しいでしょう。少しずつ関係性をずらしていき、徐々に変えていくことになると思います。そうなってきたら根本的な部分にも目を向けていき、再発防止に努めていきましょう。

・自己理解を深める

自分の思考や感情を見つめ、行動パターンなどを知ることが大切です。

・自己肯定感を育てる

他者評価に頼らずに、ダメな自分に対しても◎が付けられるようになる練習を重ねる。小さなところから自分を褒める習慣を身につけていきましょう。

・相手の不機嫌が自分のせいだと思い込むのをやめましょう

「課題の分離」を整えて、相手の感情は相手のものだと理解することに努めましょう。

・境界線を引く

嫌なことは「NO」と言えるように練習していくこと。「今日は自分の好きなように過ごす」など小さなことろから挑戦していきましょう。

・必要な場合は専門的なサポートをお願いする

カウンセリングを受ける、必要なら心療内科を受診するなど、地域のサポートに力を借りましょう。

無料 オンライン健康相談&セミナー「福利厚生サービス」ダウンロード

企業の福利厚生施策として、従業員のライフステージに寄り添うサポートサービスです。

直近3年間で400回以上のセミナー実績や、利用促進につながる広報制作、全員が資格を有する専門家の相談対応をご提供しています。さらに、女性活躍推進や「くるみん」などの企業認定制度に対応した基準・条件にも沿った施策をご提案します。

1. 豊富な実績で安心

直近3年間で400回以上のセミナー開催実績。

実例に基づく具体的なノウハウをご提供します。

2. 利用促進の仕組みもサポート

広報制作サンプルを活用し、従業員が参加・利用しやすい仕組みを構築できます。

3. 専門家が直接伴走

全員が資格を有する専門家による相談対応。

女性活躍推進や「くるみん」などの認定制度にも準拠した施策をご提案します。