「ドライアイ」という言葉を一度はきいたことがあるのではないでしょうか。

ドライアイは「乾燥性角結膜炎」ともいわれ、様々な要因で涙の分泌量の減少や質の低下がおこった結果、目の表面が肌荒れのようになり多様な症状が現れる状態です。「ドライ」という言葉がつくものの、症状は乾燥だけではなく多岐にわたります。

現在日本には2000万人以上のドライアイの患者さんがいると言われています。

時々感じる目の不調、それはもしかしたらドライアイかもしれません。

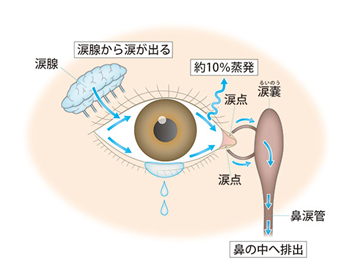

涙のながれ

出典:日本眼科学会HPより

涙はまぶたの端からこぼれおちるイメージがありませんか? 実際の涙の流れは外から内側です。涙はまぶたの外側にある涙腺でつくられ、目の表面を潤したあと一部(10%)は蒸発し、残りは目頭にある涙点から鼻の方に流れていきます。

涙は殆どが水分のため、まつ毛の付け根にあるマイボーム腺から油分が分泌され表面に膜をつくり涙が蒸発するのを防いでいます。そのためマイボーム腺が詰まったり機能が低下したりするとドライアイの原因のひとつになります。

余談ですが「あくび」の時に涙がでるのはなぜでしょう? 諸説あるのですが、ひとつにはあくびをすることによりまぶたの周りを含め顔の大部分の筋肉がギュッと動き、この時に涙腺や涙嚢に溜まっていた涙が押し出されて涙が出るのではないかと言われています。

涙のはたらき

涙はいろいろな仕事をしています。

きちんと物を見ることができるように、眼の表面を潤し乾燥から防いで透明に保ったり、ごみが入ってきた時には涙をたくさん流し目の表面を洗浄したりします。まばたきをするときにまぶたと目の表面が摩擦しないような潤滑油の働きもしています。

ドライアイの種類

大きく分けて涙の分泌量が減ってしまう「量的な異常」、涙の成分が変化する「質的な異常」の2つのタイプに分けられます。

「量的な異常」は涙の分泌量が低下し目の表面が十分に潤わなくなる状態です。加齢や病気が原因になることがあります。一方「質的な異常」は涙の質の低下により涙が蒸発しやすくなっている状態で、前述のマイボーム腺の機能不全によるものが増えています。

主な症状と原因

ドライアイの症状は目の乾き、ゴロゴロ感、疲れやすさ、かすみや痛み、めやに、かゆみなど実に様々です。 目の表面に涙が足りなくなると、一過性に多量の涙を出すこともあります。

涙の分泌は自律神経(交感神経と副交感神経)に支配されています。

リラックス時にはたらく副交感神経は涙の分泌を促し、緊張時にはたらく交感神経は涙を抑制します。そのためさまざまなストレスにさらされる機会が多いと交感神経が優位になり涙の分泌が抑制されドライアイになるといわれています。

また、眼の疲労でも涙がみずっぽくサラサラの状態になるため目が乾きやすくなります。その他加齢による涙の分泌量減少、冷暖房等による室内の乾燥、夜型の生活、薬の副作用、コンタクトレンズの使用などによりドライアイになることがあります。気になる症状が続くときは自己判断せず受診するようにしましょう。

治療

ドライアイは現在のところ完治するものではなく適切な治療でコントロールしていく疾患です。

①点眼薬による治療

乾燥で傷ついた目の表面に点眼で水分を補給したり水分分泌を促進させたりします。ドライアイの種類や程度によって処方される点眼薬は異なり、症状によっては眼軟膏が有効なこともあります。

眼の表面を潤す:人口涙液やヒアルロン酸点眼液・・ドラッグストアでも購入可能

涙の質を改善:ジクアス・ムコスタなど・・処方箋が必要

②涙点プラグ

症状によって「涙点プラグ」という治療が行われることもあります。涙が目から鼻の方に流れ出ていく時に通る涙点にシリコン製の栓(プラグ)をして物理的に涙が目から流れていかないようにするものです。

ドライアイ対策

自分の生活の中でドライアイにつながり悪化させる可能性があるものを減らしていきましょう。

・意識的にまばたきをして涙を保つ(特にパソコン作業中は通常の4分の1にまばたきが減ります。)

・パソコンモニターを目線より低い位置に置く(下向きの角度だと目を大きく開かずにすむので目が乾きにくいです。モニターを見上げる角度は避けましょう)

・エアコンの風が直接顔に当たらないようにする

・加湿器を使用し部屋の湿度を保つ

・目が疲れたらホットタオルで目元をあたためる(血流がよくなり涙の分泌がよくなりますまた、マイボーム腺のつまりが緩和されドライアイ改善に繋がります)

・マイボーム腺をマッサージする(目をとじまつ毛の生え際に指先をあてやさしく「の」の字にマッサージします)

・まつ毛の内側のメイクやつけまつげの使用を控える(マイボーム腺を塞いでしまうためドライアイにつながります。メイクはしっかり落としましょう)

・バランスの良い食生活をする。抗酸化作用のある食べ物を摂取する。

ドライアイは放置すると視力低下に繋がる可能性もあるため、早期の対策が大切です。

夏は身体の乾燥(脱水)に気をつけていたと思いますが、冬にかけては目の乾燥にも気をつけていきましょう。

無料 オンライン健康相談&セミナー「福利厚生サービス」ダウンロード

企業の福利厚生施策として、従業員のライフステージに寄り添うサポートサービスです。

直近3年間で400回以上のセミナー実績や、利用促進につながる広報制作、全員が資格を有する専門家の相談対応をご提供しています。さらに、女性活躍推進や「くるみん」などの企業認定制度に対応した基準・条件にも沿った施策をご提案します。

1. 豊富な実績で安心

直近3年間で400回以上のセミナー開催実績。

実例に基づく具体的なノウハウをご提供します。

2. 利用促進の仕組みもサポート

広報制作サンプルを活用し、従業員が参加・利用しやすい仕組みを構築できます。

3. 専門家が直接伴走

全員が資格を有する専門家による相談対応。

女性活躍推進や「くるみん」などの認定制度にも準拠した施策をご提案します。