はじめに

みなさん、「ダニ」と聞くとどんなイメージを持つでしょうか?

かゆみやアレルギーの原因というイメージを持つ方が多いかもしれませんが、実はダニは感染症の媒介者になることもあります。

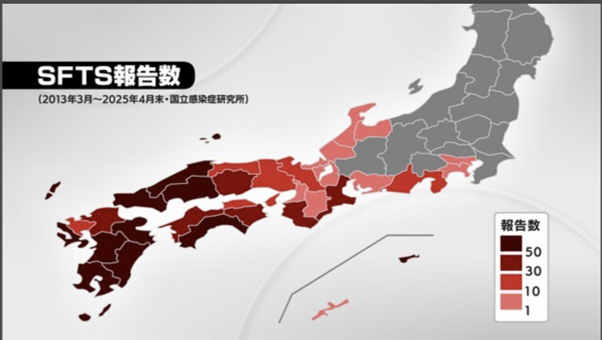

西日本ではダニの感染症の1つである重症熱性血小板減少症候群(SFTS)の報告も増えており、知識として知っておく必要があります。

今回は「私たちの生活とダニ」についてまとめていきます。

家庭内と屋外のダニ

まずはダニの種類や対策について紹介していきます。

家庭内:ヒョウヒダニ(チリダニ)が多い

家庭でのダニ対策、しっかり出来ていますか?

ヒョウヒダニ(チリダニ)は直接病原体を運ぶわけではないものの、その死骸やフンがアレルギー性鼻炎や喘息の原因となることが知られています。特に湿気の多い梅雨〜夏場に増殖しやすく、布団やカーペット、ぬいぐるみなどに潜んでいます。

梅雨入りしたので、ダニ対策をしっかりしてアレルゲン除去をしていきましょう。

寝具には掃除機かけをし、換気を心がけダニが住み着かないような対策が必要です。

屋外:マダニが多い

屋外にもダニが生息しているって知っていましたか?

春から秋にかけては野外にマダニが多く生息しています。人の皮膚にかみつくことで「SFTS(重症熱性血小板減少症候群)」などの重篤な感染症を引き起こすことがありますので、草むらや山林でのレジャー時には、長袖長ズボンを着用し、虫よけスプレーを使うなどの対策が必要です。

春から秋にかけてはレジャーシーズンで野外活動も増えるので十分に注意していきましょう。

ダニ媒介感染症って?

ダニ媒介感染症とは、病原体を保有するダニに刺されることによって起こる感染症の総称です。ダニが血液を吸う際に、ウイルスや細菌などの病原体が人の体内に侵入し、様々な症状を引き起こします。

日本国内では

・重症熱性血小板減少症候群(SFTS)

・日本紅斑熱

・ツツガムシ病など

複数のダニ媒介感染症が確認されていて、毎年数百人の患者が報告されています。これらの感染症は、適切な治療を受けなければ重篤な状態に陥る可能性もあります。

西日本で増えている重症熱性血小板減少症候群(SFTS)

実は西日本を中心に重症熱性血小板減少症候群(SFTS)の報告が増えています。

主にSFTSウイルスを保有しているマダニに刺されることにより感染するダニ媒介感染症で、感染症法では四類感染症に分類されています。

感染経路: 主にSFTSウイルスを保有するマダニに刺されることで感染。SFTSを発症している動物との接触により感染することも。

潜伏期間:6日〜2週間

症状: 発熱、消化器症状(嘔気、嘔吐、腹痛、下痢、下血)がみられる。

腹痛、筋肉痛、神経症状、リンパ節腫脹、出血症状などを伴うこともあります。

治療:対症療法

日本国内では抗ウイルス薬(ファビピラビル)の使用が承認されています。

効果的な予防法

野外での服装に気をつける

マダニに刺されないように以下のポイントをおさえた服装にしましょう。

・長袖・長ズボンの着用(シャツの裾はズボンの中に入れる)

・ズボンの裾は靴下や長靴の中に入れる

・足を完全に覆う靴を履く(サンダルは避ける)

・帽子と手袋を着用

・首にタオルを巻く

虫除け剤の活用

虫除け剤も補助的な効果があります。特に服の上から使用できるタイプの製品は、肌を直接覆えない部分の防御に有効です。医薬品・医薬部外品として販売されているDEET(ディート)やイカリジンを主成分とする忌避剤もマダニ対策として有効とされています。

ペットへの注意

動物もSFTSに感染し、人と同じような症状が出現することがあります。SFTSウイルスに感染した犬や猫から人が感染した例も報告されているため、ペットにマダニがついていないか確認するようにしましょう。

帰宅後のチェック

野外活動後は必ず入浴し、全身をくまなくチェックしましょう。マダニが付着しやすい部位は以下の通りです。

・わきの下

・足の付け根

・手首

・膝の裏

・胸の下

・頭部(髪の毛の中)

これらの部位は特に注意深く確認するようにしましょう。

もしマダニに刺されてしまったら

マダニに刺されていることに気づいたら、絶対に無理に引き抜こうとしてはいけません。マダニは皮膚にしっかりと口器を突き刺して吸血するため、無理に取り除こうとすると以下のリスクが生じます。

・マダニの一部が皮膚内に残り、化膿する

・マダニの体液が逆流し、感染リスクが高まる

このような場合は、速やかに医療機関(皮膚科)を受診し、適切な処置を受けることが重要です。

刺された後の健康管理

マダニに刺された後は、数週間程度は体調の変化に注意を払う必要があります。以下のような症状が現れた場合は、直ちに医療機関を受診してください:

・発熱

・頭痛

・筋肉痛

・関節痛

・発疹

・倦怠感

これらの症状は、ダニ媒介感染症の初期症状として現れることがあります。「マダニに刺された」という情報は、医師の診断に重要な手がかりとなるため、必ず伝えるようにしましょう。

まとめ

今回は、西日本で報告数の多い「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」の説明とともに、自宅と屋外での注意点をまとめていきました。

ダニは身近なものなので、しっかりと対策をしないと健康被害へと繋がってしまいます。

そして、ダニ媒介感染症は、適切な知識と予防対策により、そのリスクを大幅に軽減できるので野外活動を楽しむ際は、予防を心がけ、刺されてしまった場合は早期の医療機関受診が重要です。

参考文献

1.「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)について」.

厚生労働省ウェブサイト (参照 2025‑06‑25)

2.【読み解く】ペットから人間にうつり死亡する事例も…「ダニ媒介感染症」患者が西日本に集中 感染症の危険性や注意点を専門家が解説.yahooニュース (参照 2025‑06‑25)

3.「応急仮設住宅生活における真菌(カビ)及びダニ対策について

リーフレット・資料(PDF).2025年5月22日.厚生労働省健康局がん対策・健康増進課保健指導室

(参照 2025‑06‑25)

4.東京都感染症情報センター(東京都健康安全研究センター).

「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」.東京都感染症情報センター ウェブサイト. (参照 2025‑06‑25)

無料 オンライン健康相談&セミナー「福利厚生サービス」ダウンロード

企業の福利厚生施策として、従業員のライフステージに寄り添うサポートサービスです。

直近3年間で400回以上のセミナー実績や、利用促進につながる広報制作、全員が資格を有する専門家の相談対応をご提供しています。さらに、女性活躍推進や「くるみん」などの企業認定制度に対応した基準・条件にも沿った施策をご提案します。

1. 豊富な実績で安心

直近3年間で400回以上のセミナー開催実績。

実例に基づく具体的なノウハウをご提供します。

2. 利用促進の仕組みもサポート

広報制作サンプルを活用し、従業員が参加・利用しやすい仕組みを構築できます。

3. 専門家が直接伴走

全員が資格を有する専門家による相談対応。

女性活躍推進や「くるみん」などの認定制度にも準拠した施策をご提案します。