はじめに

厚生労働省が毎年実施している国民生活基礎調査は、日本の社会保障制度や政策立案において重要な基礎資料として活用されています。このコラムでは2025年7月に発表された2024年(令和6年)調査結果をまとめていきます。

世帯構造の変化

2024年6月6日時点の全世帯数は5482万5千世帯と推計されました。世帯構造の中で最も注目すべき点は、単独世帯の増加です。単独世帯は1,899万5千世帯(全世帯の34.6%)となり、2023年調査の34.0%からさらに増加し、過去最高を更新しました。

単独世帯の増加は、未婚率の上昇、晩婚化、高齢化の進行などが要因として考えられています。

次いで「夫婦のみの世帯」が1,354万4千世帯(同24.7%)、「夫婦と未婚の子のみの世帯」が1,321万8千世帯(同24.1%)となっています。

高齢者世帯の増加と構成

65歳以上の者がいる世帯は2760 万 4 千世帯(全世帯の 50.3%)となりました。

世帯構造をみると、「単独世帯」が903万1千世帯(65歳以上の者のいる世帯の32.7%) で最も多く、介護や医療サービスの需要増加、地域コミュニティのあり方の変化など、多方面にわたって政策課題を提起しています。

児童のいる世帯の減少と少子化の深刻化

一方で、児童のいる世帯は907万4千世帯となり、調査開始以来最小の16.6%という割合を記録しました。この数字は、日本の少子化問題の深刻さを改めて浮き彫りにしています。

児童のいる世帯の減少は、将来の労働力不足、社会保障制度の持続可能性、地域の活力維持など、長期的な社会課題と直結しています。

児童のいる世帯のうち、「核家族世帯」は全体の86.4%となり、年々増加しています。

祖父母などからの育児支援が得られにくくなるため、子育て世帯、特に共働き世帯の負担が増大することが示唆されます。

働く母親の増加

児童のいる世帯において、母の仕事状況は「仕事あり」の割合は80.9%と高く、2004年の56.7%と比較すると大幅に増えていることがわかります。女性の働きやすさ推進、社会進出が進んでいることがよくわかる結果になっています。

働きやすさが進んでいる一方で、保育園に入園できず働けない母親もいるのが現状です。今後、働きたい母親が安心して働ける社会の実現が望まれます。

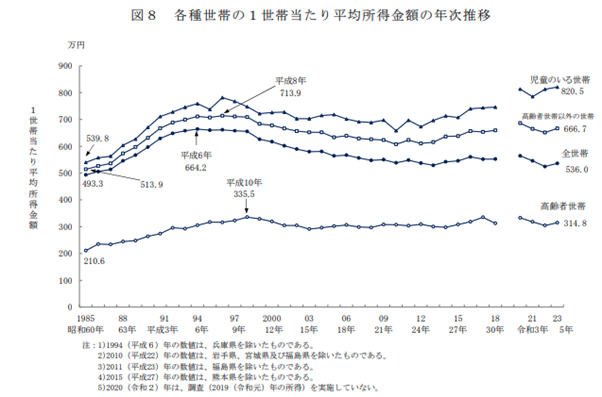

所得状況と格差の現状

全世帯の平均所得金額は536万円で、前年の524万円から2.3%増加しました。名目賃金の上昇などが影響しているとみられます。

所得階級別に見ると、「100〜200万円未満」、「200~300万円未満」が14.4%、次いで「300~400万円未満」が13.1%でした。

所得の中央値は410万円で平均所得が中央値より高いことから、一部の高所得世帯が平均値を押し上げている状況が伺えます。

世帯別の所得

高齢者世帯の所得

高齢者世帯の平均所得は314万8千円で、前年の302万1千円から増加しています。

主な所得源は公的年金が63.5%を占めています。

児童のいる世帯の所得

児童のいる世帯の平均所得は820万5千円で、前年の805万7千円から増加し、過去最高となりました。これは共働き世帯の増加が主な要因と考えられます。

生活意識と経済的な困難

「生活が苦しい」という問いに「大変苦しい」と「やや苦しい」と答えた割合は58.9%でした。前年の59.6%からわずかに減少したものの、依然として多くの世帯が生活の厳しさを感じていることが分かります。

この背景には、物価上昇、実質賃金の低迷、非正規雇用の増加など、複合的な要因が存在していると考えられます。

児童のいる世帯では、この割合が64.3%と全体平均よりも高く、子育てにかかる経済的負担の大きさが示唆されています。

何が読み取れるか-3つの視点-

少子高齢・単独世帯の進行

子どものいる世帯は2割を下回り、高齢単独世帯が増加。高齢単独世帯が増加。数年前から「2025年問題」という言葉が使われていましたが、医療・介護・労働力・財政の4分野で深刻なひずみが表面化する現実味が増しています。

“中央値410万円” が示す現実

平均より中央値が大きく低い。所得分布の歪みは、生活意識の「苦しい」58.9%と呼応しています。平均値だけでは家計の実像を捉えきれません。

年金依存と就労延長の二極化

高齢世帯の年金依存度が6割超。一方で、稼働所得が25%を占める点は「働ける高齢者は働く」流れを裏付けます。就労環境整備と年金制度の再設計が同時に求められます。

おわりに

2024年国民生活基礎調査は、日本の社会が直面する少子高齢化と世帯構造の変化がさらに加速していることを明確に示しました。所得は全体的に微増しているものの、物価高騰の影響もあり、生活苦を感じる世帯が依然として半数以上を占めています。特に子育て世帯は、共働きが増える一方で、経済的な負担感も高く、子どもの貧困問題も依然として深刻です。これらのデータは、今後の社会保障制度の設計、少子化対策、高齢者支援、そして働き方改革を進める上で、極めて重要な基礎情報となります。

参考文献 「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」.

厚生労働省ウェブサイト.2025年7月4日公表.

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa24/index.html(参照 2025‑07‑04)

無料 オンライン健康相談&セミナー「福利厚生サービス」ダウンロード

企業の福利厚生施策として、従業員のライフステージに寄り添うサポートサービスです。

直近3年間で400回以上のセミナー実績や、利用促進につながる広報制作、全員が資格を有する専門家の相談対応をご提供しています。さらに、女性活躍推進や「くるみん」などの企業認定制度に対応した基準・条件にも沿った施策をご提案します。

1. 豊富な実績で安心

直近3年間で400回以上のセミナー開催実績。

実例に基づく具体的なノウハウをご提供します。

2. 利用促進の仕組みもサポート

広報制作サンプルを活用し、従業員が参加・利用しやすい仕組みを構築できます。

3. 専門家が直接伴走

全員が資格を有する専門家による相談対応。

女性活躍推進や「くるみん」などの認定制度にも準拠した施策をご提案します。